BOLETÍN DIGITAL DEL PROGRAMA

DE VINCULACIÓN CON EXALUMNOS DE LA UNAM

No. 37 // 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Septiembre 2014

Nueva mesa directiva de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social

Asociación nacional de mujeres médicas, integrada al Programa de Vinculación

Concentradores solares para uso domiciliario

La violencia, tema de análisis de Investigaciones Multidisciplinarias

Método de robótica pedagógica para niños

Nuevas formas de exclusión racial

El ciberacoso, asunto grave; urge frenarlo

Estudian cascarones de huevo para obtener nuevos materiales

El barrio universitario, de la Revolución a la autonomía

Pilas de hidrógeno, energía limpia para automóviles

Biodiésel de origen animal, opción para el transporte

Difícil, enfrentar envejecimiento poblacional

Probarán los componentes de un observatorio espacial

Exoesqueleto ayuda a caminar a lesionados

Método limpio para reutilizar llantas

Piel de bronce, arte escultórico de Jorge Marín

Podium, chamarra inteligente desarrollada por universitarios

Aumenta el sexo a temprana edad

Análisis de requerimientos de las personas mayores

Ángeles "utópicos" en San Ildefonso

Las ciudades y el cambio climático

Nueva mesa directiva de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social

Publicado: agosto de 2014

El pasado viernes 22 de agosto, en el marco de la conmemoración del día de los trabajadores sociales, la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social (AEENTS) realizó el cambio de la mesa directiva para el periodo 2014-2016, siendo elegida la maestra Georgina Volkers Gaussman, como presidenta, acompañada por las maestras Julieta Flores Santacruz y María del Socorro García Rivas, secretaria y tesorera de la Asociación, respectivamente.

En la ceremonia, realizada en el auditorio 8 de marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social, estuvieron presentes la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela y el doctor Daniel Barrera Pérez, director del Programa de Vinculación con Exalumnos de la UNAM.

En su participación, el doctor Barrera, destacó que la Asociación de Egresados de la ENTS, forma parte de las más de 150 asociaciones de egresados de la UNAM, las cuales se encuentran distribuidas en todo el país, e incluso, en algunas ciudades de Centroamérica y los Estados Unidos.

Recordó que los exalumnos de la Universidad son una parte fundamental de su comunidad no sólo por ser el sector más numeroso de esta, sino que además constituyen una excelente manera de medir el desempeño de la propia Universidad ya que son los transmisores de los valores y del conocimiento recibido en las aulas; son, en resumen, “Un motivo de esperanza y apoyo para la sociedad mexicana, quien ha auspiciado su formación y a la cual se deben”

Asimismo, reconoció que los egresados de Trabajo Social han mostrado fidelidad, orgullo y generosidad para buscar las formas más directas y eficientes de trabajar por la UNAM y devolver algo de lo mucho que han recibido”, por esa razón, externó su confianza en que la nueva mesa directiva de la AEENTS logrará sus metas, además de constituirse en ejemplo y guía de las nuevas generaciones de trabajadores sociales.

Por su parte, la maestra Ángeles Rodríguez Casillas, presidenta saliente de la AEENTS, aseguró sentirse satisfecha por el trabajo realizado durante su gestión y agradeció a la licenciada Alejandra Yepes, al doctor Ulises Torres Sánchez, la licenciada María Elena Juárez y al maestro Carlos Arteaga Basurto, exdirector de la ENTS, “Esto no hubiera sido posible sin la labor, apoyo y acompañamiento de todos ellos”, concluyó.

En tanto, la maestra Georgina Volkers Gaussmann, afirmó que a los integrantes de la nueva mesa directiva les espera afrontar un gran reto por todo lo que se ha logrado hasta el momento y por lo que se debe seguir haciendo para fortalecer el quehacer profesional de quienes tienen la responsabilidad de ejercer cotidianamente su quehacer profesional, así como cumplir con las expectativas que se esperan de ellos.

En su momento, la maestra Cano Soriano señaló que esta es una oportunidad para continuar trabajando con el gremio y el fortalecimiento del Trabajo Social como una profesión fundamental para el país “No concibo un México sin Trabajo Social, y tampoco una sociedad en la que no esté el profesional de esta disciplina, capaz de dar solución a los problemas sociales que esta padece”, aseguró y conminó a que “Egresadas y egresados se acerquen a la escuela para que se actualicen y capaciten”.

Al final de la ceremonia, fue develada una placa conmemorativa donde la Asociación reconoce la labor de la Escuela en la formación de profesionales de excelencia en Trabajo Social.

DOS LIBROS DOS

Publicado: septiembre de 2013

DOS LIBROS, HASTA TRES

“Historias de Cronopios y de Famas”, de Julio Cortázar

“Rayuela”, de Julio Cortázar

“Historia de Cronopios y de Famas”

Julio Cortázar

Una entretenida obra, definida como “un antídoto contra la solemnidad y el aburrimiento”

Publicada en 1962, considerada surrealista, esta colección de cuentos cortos y viñetas entrañables, puede ser una extraordinaria puerta, una interesante introducción a la obra de Julio Cortázar, a través de un aspecto lleno de creatividad, humor y talento.

Con un lenguaje sencillo y claro, permeado de fina ironía, Cortázar divide la obra en cuatro divertidas secciones. La primera, denominada “Manual de instrucciones”, nos describen la forma de abordar, desde el proceso de llorar, hasta el de subir una escalera, matar hormigas o darle cuerda al reloj, obligándonos a reflexionar y ver diversas actividades cotidianas con un muy diferente punto de vista. La segunda y la tercera secciones, denominadas “Ocupaciones raras” y “material plástico” van por el mismo camino y nos describen situaciones en las que difícilmente nos fijamos, pero que se pueden convertir en verdaderas sorpresas, como el extraordinario relato “conducta en los velorios”.

La cuarta parte, que le da nombre al libro, es una maravillosa metáfora de personajes sociales reales, definidos por categorías de “cronopios”, “famas” o “esperanzas”, que actúan como verdaderos espejos para que el lector se atreva a identificarse con alguno de ellos, y a partir de su lectura, vaya por la vida reconociendo o identificando también a quienes lo rodean.

La obra constituye un verdadero divertimento, un contacto directo con el humor y la ironía, pero también un motivo de reflexión y de acercamiento a una de la plumas más lúcidas de la literatura universal, una obra que a pesar de su pequeño tamaño, nos va a redituar muchos vivencias entrañables y se va a constituir seguramente en un gran antídoto, en un soporte valioso para lo que Cortázar llamaba “la tarea de ablandar el ladrillo todos los días”.

“Rayuela”

Julio Cortázar

He aquí una de esas novelas que señalan un gran momento de la literatura latinoamericana.

Publicada por primera vez en octubre de 1963, esta obra, que tiene ya más de 50 años en el mercado, sigue estando presente a lo largo de varias generaciones que han sido impactadas por una pieza literaria diferente, especial, que en su momento algunos llamaron antinovela, pero que su autor prefirió clasificar como una “contranovela”.

Constituida por 155 capítulos de diferente tamaño, “Rayuela” es en sí misma muchos libros, muchas novelas, pero fundamentalmente pueden considerarse cuatro: Una primera novela que se puede leer desde el capítulo uno hasta el 155; otra, que el autor sugiere y que va del capítulo uno al 56, prescindiendo del resto; otra, con una secuencia especial sugerida al final de cada capítulo que alterna la narración, y finalmente, la secuencia que pueda elegir el propio lector, sin más parámetros que su intuición y su gusto personal.

Y justamente, esta es una de las características que inmediatamente sorprenden al lector, complicidad, la libertad y el compromiso establecido de quien escribe y de quien lee, un permanente juego literario en donde la curiosidad y el asombro van tejiendo una fina red de la cual resulta imposible separarse.

Los protagonistas principales, Horacio y Lucía, mejor conocida como “La maga”, establecen una intensa relación en diversas etapas. Cortázar llama a los primeros capítulos “El lado de allá”, que transcurre en París, Francia , y donde interactúan con diversos personajes constituidos en un club de intelectuales, especialistas de todo y de nada, de literatura, música, principalmente jazz, pintura, en fin un grupo al que a la maga le cuesta trabajo integrarse y que ejemplifica perfectamente cuando menciona que mientras para Horacio la lectura de un nuevo libro siempre es definido casi despectivamente como “un libro más”, para Lucía siempre sería “Un libro menos”, que trataría de acortar la distancia intelectual con el llamado “Club de la serpiente”.

Cortázar separa después la novela en “El lado de acá”, que transcurre en Argentina y en el que concurren diversos personajes entrelazando pasado y presente. Finalmente, la sección “De otros lados” mencionado también como “capítulos prescindibles” consisten en diversos elementos como recortes de periódicos, citas de libros, etc. Que ayudan y fortalecen la imagen de los principales actores.

La primera sorpresa al enfrentarse a esta obra es, justamente, el “aparente desorden” que hace complicada su lectura, particularmente para aquellos acostumbrados a una narración fundamentalmente lineal; pero al avanzar en la trama e ir descubriendo la intensidad y la fuerza de los actores, el orden deja de ser problema y se convierte en un divertido reto literario.

El lenguaje claro, directo, lleno de referencias culturales del pensamiento de latinoamericanos y de diversas nacionalidades radicados en la meca cultural que es el París de los 50’s, nos ofrece extraordinarios momentos de reflexión, y disfrute pleno.

“Rayuela”, a sus 50 años, sigue siendo una de las obras más significativas y completas del denominado arbitrariamente “Boom latinoamericano”, una obra de obligada y afortunada lectura.

Asociación nacional de mujeres médicas, integrada al Programa de Vinculación

Publicado: junio de 2014

El pasado 30 de agosto, en la Unidad de Seminarios “Ignacio A. Chávez” de Ciudad Universitaria, la Asociación Nacional de Mujeres Médicas “Dra. Matilde P. Montoya”, formalizó su registro y rindió protesta, integrándose a las más de 150 asociaciones de Exalumnos registradas y diseminadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, los diversos estados de la República y en algunas ciudades de Centroamérica y los Estados Unidos.

Fundada hace ya 88 años, la asociación ha estado presente en una parte muy importante de la historia universitaria, especialmente cuando para las mujeres resultaba muy difícil ingresar a la entonces Escuela de Medicina, a diferencia de hoy en día, cuando las generaciones egresadas de la Facultad están compuestas en un significativo porcentaje de mujeres.

Al igual que en sus inicios, la Asociación se ha ocupado de elevar el nivel académico de sus integrantes a través de simposia, congresos, cursos y especialmente, de resaltar la importancia de regresar al “Alma Mater” del ser universitario.

La mesa directiva que formalizó el acto protocolario está formada por las Dras. María Luisa Villalpando, como presidenta, Ma. Reyna Bárcenas Hurtado como vicepresidenta, Eliza Yumbe Mancilla, secretaria general y Francisca Durán Mosqueda como Tesorera, además las titulares y suplentes de las diversas secretarias y secciones de la Asociación

El Doctor Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación con los Exalumnos, tomó la protesta correspondiente a las integrantes de la mesa directiva de la asociación, quienes reafirmaron su intención de seguir colaborando para la Universidad, y aprovechó para resaltar la importancia del trabajo de los egresados, y muy particularmente de aquellos constituidos en agrupaciones , ya que constituyen la mejor manera de canalizar el esfuerzo de los Exalumnos por seguir apoyando a su institución y regresar a ella algo de lo mucho recibido y procedió a entregar reconocimientos a cada una de ellas.

Entre las autoridades que honraron con su presencia estuvieron:

La Dra. Rosalinda Guevara, de la Facultad de Medicina de la U.N.A.M, quien felicitó a las integrantes de la Asociación por su trabajo; La Dra. Roció Lima Carcaño, de la Dirección General de Urgencias Médicas del Gobierno del D.F., quien señaló la importancia y el aumento de la presencia de la mujer en el ámbito médico, que se ha reflejado en una participación de 65% de mujeres que ingresan a las diversas escuelas de Medicina; la Dra. Edna Berumen Amor, Rectora de la Universidad del Teletón; el Dr. José Guadalupe Trujillo Ferrera, Director de la Escuela Superior de Medicina del I.P.N; la Dra. Dulce María Ortiz Solís, Presidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica A.C. y el Lic. Mauricio López Mergold, subdirector del Programa de Vinculación.

La estudiantina “azul y oro” de la preparatoria No. 2 Erasmo Castellanos Quinto, dirigida por el profesor Ernesto Olivares contribuyó, con su alegría y destreza a amenizar una reunión donde permeó la convivencia, la amistad y el orgullo universitario.

Finalmente, Se tomó la foto panorámica de las integrantes de la Asociación, enriquecidas con la presencia de diversas doctoras de Cuernavaca, Morelos, c omo Carmen E. Galván, Lety Loya Valenzuela, Beatriz Mauries, María Elena Chávez, Beatriz Hernández, Martha Rojas Ponce María del Pilar Blancas, María Antonieta Castro y Belinda Cazares, entre otras.

La generación de médicos 1948-1953 "Dr. Pablo Camarena O’Farril" cumple 60 años de haber egresado de la UNAM

Publicado: agosto de 2014

Egresados hace ya 60 años de la Facultad de Medicina de la UNAM, los médicos integrantes de la Generación 1948-1953 denominada “Dr. Pablo Camarena O’Farril, se reunieron una vez más, en una solemne ceremonia, para celebrar las primeras seis décadas de haber egresado de la Facultad, así como lo han hecho cada año en distintos lugares de la República acompañados primero con parejas, después con hijos y nietos, como fue el caso en ésta emotiva y solemne ceremonia.

En el auditorio “Dr. Gustavo Baz Prada” el emblemático edificio de la Antigua Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, -durante muchos años sede de la Facultad, y especialmente para esa Generación, que fue la última en graduarse en ese recinto, antes del traslado definitivo a ciudad Universitaria, integrantes, familiares y amigos celebraron seis décadas de continuado, comprometido y destacado ejercicio profesional

Los miembros de la Generación 48-53, encabezados por los doctores Juan González Zavala, Fernando Gallo Betancourt y Rubén Ricalde Noriega, vicepresidente, tesorero y secretario de Organización respectivamente, celebraron merecidamente la constancia de su amistad y de estrecha vinculación con nuestra “Alma mater”.

La Generación se ha distinguido, a lo largo de más de medio siglo por una sólida formación profesional que le ha permitido un gran contacto y apoyo social, así como una indeclinable fidelidad a la institución, que les permitió, desde su formación diversas actividades, como la dignificación de las entonces famosas e inevitables novatadas, la restructuración del Servicio Social, la impartición docente en diversas instituciones médicas del país, la participación indistinta en congresos nacionales e internacionales y de medicina del deporte, y en general, por su interés y fomento de valores como la lealtad, la honestidad y la unidad para la Universidad y para el grupo mismo.

El Lic. Francisco Figueroa, subdirector de Comunicación del Programa de Vinculación con los Exalumnos, expresó, de manera institucional, la admiración y la satisfacción por la labor desarrollada por la Generación, a quienes deseo muchos años más de trabajo y militancia universitaria, así como el estar constituidos en un verdadero ejemplo de fidelidad, constancia y trabajo para las nuevas generaciones.

La señora María de la Luz Carreño de Camarena, viuda del Doctor Pablo Camarena, presidenta vitalicia honoraria de la Generación e incansable promotora y organizadora, reafirmó el espíritu y la solidaridad de un grupo que en sus inicios constituyó una de las generaciones más numerosas del momento, con más de 800 integrantes y que, sesenta años después, hacían presencia casi dos centenares de entusiastas médicos mexicanos.

Los festejos, que incluyeron Misa en Santo Domingo y comida en el Patio del Palacio de Medicina, recibieron la bienvenida del Dr. Rubén Ricalde, quien además de expresar su satisfacción por encontrarse reunidos una vez más, hizo un reconocimiento a la memoria de quienes ya no se encuentran físicamente con el grupo. Posteriormente, el Dr. Juan González Zavala, trajo a la memoria colectiva diversos pasajes de la historia de la Generación y recordó que un país sin memoria es un país sin cultura, por lo que reafirmó la importancia de la cohesión y la unidad del grupo, concluyendo con la frase de que “Nunca claudiques, sigue luchando y actualizándote, no importa el tiempo transcurrido”.

Concentradores solares para uso domiciliario

Publicado: mayo de 2014

El proyecto tiene dos patentes: una en México y otra en Estados Unidos

Un grupo interdisciplinario del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCA- DET), encabezado por Ernst

Un grupo interdisciplinario del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCA- DET), encabezado por Ernst

Kussul, ensaya con prototipos de concentradores solares para uso domiciliario, comercial e industrial, con el propósito de abatir costos y convertirse en una opción para la población en general.

Se trata de una propuesta micro - mecánica que por su bajo costo, peso y probable ensamble en línea reduciría gastos de fabricación, además de ser de fácil transportación.

En el mercado hay dispositivos con espejos cóncavos –lo que eleva su valor– y con un peso grande, mientras que los universitarios apuntan a la producción masiva de otros de apenas 10 kilogramos.

El proyecto, denominado Automatización de Manufactura y Ensamble de Concentradores Solares, es parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) IT 102814, emplazado a tres años a partir de 2014.

Funcionamiento

Kussul, coordinador del grupo de Computación Neuronal del CCADET, explicó que “los concentrados solares captan la radiación del Sol, la dirigen a un colector que genera vapor para turbinas o aire caliente para motores térmicos, y así se transforma en energía eléctrica; es decir, de solar pasa a térmica y, finalmente, a eléctrica, que puede usarse de forma inmediata o en redes”.

En un principio, los universitarios tenían un prototipo pequeño (2007), de 35 centímetros con 24 espejos; el modelo actual (2010) mide un metro y está equipado con 90 espejos pequeños, planos y triangulares que forman un hexágono; en la parte posterior cuenta con un soporte de barras y nodos de aluminio, además de tornillos, tuercas de precisión y uniones que ajustan las posiciones de los espejos.

Esos últimos deben estar colocados de tal manera que aproximan superficie parabólica. Para simplificar el proceso de ajuste se utilizó una regla parabólica; dicho diseño está protegido por una patente en Estados Unidos.

El segundo dispositivo es de fácil colocación (como las antenas de televisión), puede emplear almacenamiento de energía térmica (otros similares, de tipo fotovoltaicos, no pueden usarse con la ausencia del Sol y las baterías eléctricas resultan costosas) y utilizarse con cielo nublado.

Por ahora, el proyecto tiene dos patentes, una en México –del soporte de barras– con número 309274 y vencimiento para el 18 de abril de 2028, y otra en Estados Unidos; además, una con decisión positiva y en proceso de obtener el título, y dos más en trámite.

Automatización

En la actualidad trabajan en la automatización, en cuanto la logren, “el precio del concentrador solar será muy bajo”, señaló Kussul. Junto al desarrollo, pruebas y cálculos, ensayarán principios, nuevas herramientas y algoritmos de visión computacional.

También forman parte del proyecto Tet yana Baydyk, de Computación

Neuronal; Nicolás Keper Valverde, jefe del Departamento de Tecnología de la Información, y Graciela Velasco Herrera, del grupo de Sistemas Inteligentes, todos del CCADET.

Asimismo, Omar Olvera Tapia, doctorado en Micro Mecánica; Guillermo Sovero Ancheyta, doctorado en Instrumentación de Redes Inteligentes, y Karen Lucero Roldán Serrato, doctorado del área Visión Computacional e Instrumentación.

La violencia, tema de análisis de Investigaciones Multidisciplinarias

Publicado: agosto de 2014

Este asunto parece ya normal en la vida diaria, señala la experta Sonia Frías

Los mexicanos han sido socializados en parámetros que los empujan a considerar algunas expresiones de violencia como parte de la cotidianidad, lo que significa que esta problemática ya se ha normalizado en algunas de sus formas.

“Ejemplo de ello es que muchas mujeres sufrimos insultos o toqueteos en la calle o en el transporte público y no denunciamos porque pensamos que es una situación que ocurre a la generalidad”, afirmó Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Algunas cifras

De acuerdo con datos de una de sus indagaciones recientes, en la que utiliza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 23.7 por ciento de las mexicanas ha padecido en alguna ocasión frases de carácter sexual que fueron molestas u ofensivas, 13.6 por ciento tocamientos, 7.8 por ciento ha tenido miedo de ser atacada o abusada sexualmente y 1.4 fue obligada a ver es- cenas o actos sexuales.

La violencia de género (algunas de sus expresiones son acoso y hostigamiento) es interpersonal, pues se produce entre individuos. “Dentro de esta clasificación tenemos la de pareja, la que sucede en las escuelas y en el ámbito público”. La forma más visible es la física, aunque hay otras como la sexual, psicológica, económica, patrimonial, o derivada de negligencia.

Aunado a ello está el hecho de que, con frecuencia, en las instituciones donde pueden denunciarse esos actos les restan importancia por no considerarlos graves; en consecuencia, se pierde la confianza en las instancias públicas, opinó la socióloga.

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública muestra que 63.7 por ciento de los mexicanos tiene poca o nula confianza en las instituciones de procuración de justicia.

“Para denunciar o hacer evidente un acto de esa naturaleza, en primera instancia debe reconocerse qué nos molesta y determinar si se hará algo al respecto; si se decide denunciar, saber a dónde acudir, pues aún hay mucho desconocimiento al respecto”, señaló.

Papel del Estado

El Estado tiende a ver el problema de manera lineal. “No se piensa que violentar a la mujer no sólo ocurre por su pertenecía a un determinado género, pues en esta en situación también influyen los distintos sistemas de desigualdad, como estrato socioeconómico, orientación sexual y origen étnico”.

En ocasiones, las políticas públicas que lo tratan constituyen reacciones ante las presiones de los ciudadanos o grupos organizados, pero con frecuencia son sólo parches para solucionar lo que se presenta en torno a esta situación, destacó.

¿Qué falta?

Lo que hace falta, prosiguió, son medidas integrales que tomen en cuenta las múltiples causas asociadas y la posición que ocupan las personas en sus respectivas estructuras sociales.

Si bien es cierto que se han emprendido campañas para combatir formas de violencia, la mayoría de ellas sólo sirve para llamar la atención o dar información. Las estrategias deben ser múltiples y tratar aspectos relacionados con el respeto a los derechos humanos, tolerancia, igualdad y equidad como ejes transversales, pero sobre todo implementarse desde los primeros años de vida.

Al respecto, las agencias de socialización como escuela, familia y medios de comunicación deben intervenir en el ámbito de su competencia, porque de algún modo determinan cómo desarrollamos ciertas actitudes o pensamientos, concluyó -

Método de robótica pedagógica para niños

Publicado: agosto de 2014

Los menores aprenden cómo ordenar a una canastilla el momento de subir, bajar, avanzar

Hacer ciencia propia es más emocionante que utilizar una tecnología de última gene- ración, pues la aventura de aprender, inventar e innovar supera a la sorpresa de algo novedoso implementado por otra persona.

Hacer ciencia propia es más emocionante que utilizar una tecnología de última gene- ración, pues la aventura de aprender, inventar e innovar supera a la sorpresa de algo novedoso implementado por otra persona.

Si lo programaste para que obedezca tus órdenes, no importa que el carrito de control remoto sea más modesto que el del aparador de la juguetería. Si conoces los cables y microcircuitos con los que un brazo robótico puede subir, bajar y agarrar un objeto, significa que entendiste cómo funciona y lo puedes mejorar.

Con este principio, Enrique Ruiz- Velasco Sánchez, el único investigador matemático adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ha desarrollado un método para enseñar a los niños a crear sus propios robots y, en el camino, asimilan el método científico y conceptos de matemáticas, mecánica, electricidad, electrónica y programación, entre otros. “También aprenden a buscar datos interesantes en Internet, a sintetizar ese discernimiento en un manual, a programar y propiciar un entorno colaborativo, pues trabajamos en equipos para enriquecer las ideas y compartir conocimientos”, explicó en entrevista.

Con este principio, Enrique Ruiz- Velasco Sánchez, el único investigador matemático adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ha desarrollado un método para enseñar a los niños a crear sus propios robots y, en el camino, asimilan el método científico y conceptos de matemáticas, mecánica, electricidad, electrónica y programación, entre otros. “También aprenden a buscar datos interesantes en Internet, a sintetizar ese discernimiento en un manual, a programar y propiciar un entorno colaborativo, pues trabajamos en equipos para enriquecer las ideas y compartir conocimientos”, explicó en entrevista.

Aclaró que su método no es exclusivo para quienes serán ingenieros o químicos; igualmente ayuda a quien elegirá la lingüística o la poesía, porque ponen los infantes en la ruta de la creatividad y el descubrimiento de las propias capacidades, brinda autoconfianza e interés por el aprendizaje, más allá de una sola temática.

Fiel a su método, el maestro en Ciencias de la Computación y doctor en Robótica sintetizó su tesis doctoral en un pequeño elevador, donde los niños saben cómo ordenar a una canastilla el momento para subir, bajar, avanzar o detenerse, y también cuáles son los números enteros y por qué hay una serie de ellos por deba- jo del cero.

“Desde la licenciatura me ha importado la enseñanza de las matemáticas, dar un salto para allanar el camino de la didáctica en esa disciplina y volver a los entes matemáticos en físicos. Se piensa que aquélla disciplina es sólo para los muy inteligentes, pero no es cierto, cualquiera puede aprenderla y utilizarla en la vida cotidiana”, destacó.

Pensar, hacer, compartir

El universitario muestra a los infantes cómo crear sus propios modelos, que no tienen que ser humanoides, sino equipos sencillos que pueden avanzar a lo complejo, según la creatividad e interés de cada quien.

“No importa si el robot es una casa de fantasmas o una cucaracha electrónica, lo principal es desarrollarlo, pensar qué quiero que haga y hacer todo para lograrlo. En el camino se comparte la experiencia, pues laboramos en equipos”, reiteró.

Al crear artefactos ideados por ellos, asimilan con la robótica pedagógica para qué les sirve sumar y restar; a la par, se relacionan con conceptos de álgebra, geometría, electricidad y mecánica, entre otros. “Tenemos la obligación de impulsar la enseñanza de las ciencias en un contexto más amigable, rico, interesante, lúdico y transformador”, sostuvo.

Reciclable y sustentable

La robótica pedagógica también es ecológica, pues emplea materiales de reciclaje y propicia la sustentabilidad desde el quehacer colectivo.

Lo que se hace es para crear comunidades ecológicas de aprendizaje, en el sentido de utilizar materiales de re- cooperación y reciclables, pero también grupos donde aprendamos de los demás, con los demás, y nos formemos entre pares (entre todos sabemos todo); aquí el profesor es importante porque es guía para el descubrimiento y los estudiantes trabajan de forma independiente, comprometida y rica, dijo.

“Es interesante cómo los conceptos abstractos se concretizan en un engrane,

en la medición de un brazo, en un grado de libertad de una polea, así usamos la matemática asociada a la física, y esta última a la posibilidad de hacer y construir cosas desde lo cognitivo. En este caso armamos, pero con el mismo método podemos hacer ensayos o poemas.”

El pretexto es el robot; lo fundamental es la ruta para lograrlo, es un recorrido cognoscitivo. “Es como hacer trenes o rutas de conocimiento, con paradas: Si necesitamos añadir algo eléctrico, nos detenemos ahí para entender qué es una fuente de energía y construir un motor para instalarlo más tarde. Luego seguimos a otra parada, por ejemplo de electrónica, para controlar el artefacto”, apuntó.

Una parte fundamental es aprender a programar desde una computadora o un teléfono celular con tonos. “Traducimos éstos en instrucciones para que la máquina haga lo que queramos: avanzar, detenerse, ir a la izquierda o a la derecha”.

Se programa en un lenguaje natural –a partir del materno– que puede iniciar con tres tonos o instrucciones y hacer una secuencia que avanza hasta donde se quiere. “Un niño entiende y lo hace. Se puede aprender y crear una interfaz electrónica. Yo no quiero que compren cosas y tecnologías, sino que las hagan, que abran su mente y se motiven para usar su imaginación”, enfatizó el investigador, quien durante 30 años ha desarrollado y aplicado este procedimiento en sesiones apoyadas por la Academia Mexicana de Ciencias.

Actualmente su método de robots pedagógicos está en trámite de patente con autoría para la UNAM

Nuevas formas de exclusión racial

Publicado: agosto de 2014

Las etnias padecen rezago social y económico, sin servicios básicos de salud, vivienda y educación

Los pueblos indígenas enfrentan nuevas amenazas a sus derechos fundamentales. A la par de la discriminación, marginación, explotación y falta de oportunidades, son víctimas del des- pojo de sus riquezas y territorios, dijo Federico Navarrete Linares, del Instituto de Investigaciones Históricas.

Los pueblos indígenas enfrentan nuevas amenazas a sus derechos fundamentales. A la par de la discriminación, marginación, explotación y falta de oportunidades, son víctimas del des- pojo de sus riquezas y territorios, dijo Federico Navarrete Linares, del Instituto de Investigaciones Históricas.

Se encuentran en rezago social y económico en comparación con el o protección social, lo que redunda en índices elevados de analfabetismo, enfermedades, muertes infantiles y maternas, desnutrición, con una esperanza de vida menor a la del resto de los mexicanos, puntualizó con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto.

Sin cabida en la sociedad

No se reconocen a esas comunidades como sujetos con historias, creencias y tradiciones únicos. En el fondo, ésta es una postura paternalista, racista y discriminatoria sin cabida en una sociedad moderna, aseveró el académico de la Facultad de Filosofía y Letras y del Posgrado en Estudios Meso americanos de la UNAM. Con las modificaciones constitucionales recientes, dichos pueblos corren el riesgo de perder el control sobre sus territorios y recursos naturales y ser vulnerados en sus derechos por distintos intereses. Esto puede ocasionar despojos, advirtió.

"La riqueza natural de sus espacios no es cuestión de suerte. Por generaciones la han protegido y potenciado. La sociedad debería reconocerlos como propietarios legítimos por su trabajo y creatividad. Las nuevas disposiciones ignoran el valor de sus aportaciones y los colocan en una situación vulnerable."

Panorama nacional

Navarrete Linares mencionó que la relación con estos pueblos es compleja. "A la vez que nos enorgullecemos de nuestro pasado prehispánico y definimos nuestra identidad nacional a partir de éste, en pleno siglo XXI sus integrantes son marginados, discriminados y explotados".

Comunidades con historia, creencias y tradiciones únicas.

La población referida se encuentra presente casi en la totalidad de los municipios –sólo en 30 no lo está– y en todas las entidades federativas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cataloga su diversidad en 11 familias y 68 agrupaciones lingüísticas, con 364 variantes.

En 2010 residían en 64 mil 172 localidades. En 34 mil 263 hubo una proporción poblacional mayor o igual a 40 por ciento del total de sus habitantes, de acuerdo con el Catálogo de Localidades Indígenas 2010, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas en México –publicado en el año referido– advierte que, en general, estos grupos alcanzan niveles de progreso humano inferiores a los demás, al residir en localidades rurales, en condiciones precarias de educación, vivienda, infraestructura y salud.

Navarrete Linares, autor del libro Los orígenes de los pueblos indígenas del Valle de México, refrendó que sus derechos fundamentales son vulnerados por el racismo y discriminación, a lo que se suma el despojo de sus territorios, la amenaza más reciente.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo alerta que más de siete de cada 10 de los integrantes no son derechohabientes de alguna institución federal de salud. Además, el acceso a los servicios sanitarios se dificulta por la lejanía de las comunidades, lo costoso que resulta acudir a los centros de salud y por la calidad del servicio.

Se calcula que 38 de cada cien niños procedentes de una comunidad originaria padecen desnutrición infantil crónica, cifra tres veces mayor a la de aquellos no pertenecientes a este sector y las enfermedades respiratorias afectan a 39 de cada cien menores de estos grupos, detalló el organismo.

No se trata de decirles lo que tienen que hacer, sino de comprender sus criterios de bienestar y buen vivir y colaborar para desarrollar políticas públicas de acuerdo con sus prioridades, puntualizó.

Efeméride

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea General de la ONU el 23 de diciembre de 1994, para celebrarlo el 9 de agosto de cada año durante el Decenio Inter- nacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995–2004). Una década después se proclamó un segundo lapso (2005-2014) con el título Un decenio para la acción y la dignidad.

El ciberacoso, asunto grave; urge frenarlo

Publicado: agosto 2014

Abuso del control y manipulación de datos personales: Irma Eréndira Sandoval, de Sociales

En México, el ciberacoso que se ejerce mediante llamadas telefónicas y redes sociales es grave; el poder financiero, por medio de sus instituciones crediticias y bancarias, así como las corporaciones dominantes en Internet, lo ejecutan libremente.

En México, el ciberacoso que se ejerce mediante llamadas telefónicas y redes sociales es grave; el poder financiero, por medio de sus instituciones crediticias y bancarias, así como las corporaciones dominantes en Internet, lo ejecutan libremente.

Ante ello, es necesario frenar tanto la concentración como la explotación excesivas de los datos personales, que los monopolios en el país venden al mejor postor para beneficiarse con ganancias re- levantes, afirmó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales.

Vigilancia privada

Las reformas desreguladoras, financieras y en favor del llamado libre comercio son generadoras de rentismo, corrupción y abuso de esa información. “Es conocido que las instituciones financieras se adueñan de los datos personales y se genera una vigilancia privada y un control exagerado, por ejemplo, mediante las tarjetas de crédito, para saber dónde comes, cuánto ganas, cuánto pagas, a dónde vas o de dónde vienes”.

En ese contexto, la catedrática universitaria se pronunció contra la corrupción generada por los estados y las corporaciones, al no mantener en la privacidad las bases de datos personales. El problema en el país es que si bien se han dado avances legislativos en la materia, sobre todo por la ratificación de acuerdos internacionales, éstos no son suficientes y están fragmentados. Incluso, la línea entre el gobierno y la empresa privada se ha borrado poco a poco y eso afecta la rendición de cuentas.

De acuerdo con ello, Sandoval Ballesteros comentó que deben formularse estrategias públicas anticorrupción, que permitan que la economía y la política actúen de manera conjunta para incrementar la transparencia y rendición de cuentas, y erradicar los incentivos que conduzcan a actuar ilegalmente.

Por ejemplo, en relación con el tema de las “ciudades inteligentes”, en la actualidad hay una reconfiguración del abasto para auspiciar el consumo por medio de los supermercados extranjeros a costa de frenar el desarrollo de mercados tradicionales mexicanos, patrimonio cultural olvidado y en riesgo de desaparecer, concluyó la también profesora del posgrado en Ciencias Políticas.

Estudian cascarones de huevo para obtener nuevos materiales

Publicado: agosto de 2014

En el Instituto de Química realizan investigaciones sobre la formación de cristales en sistemas biológicos

Estudios de bioquímica en cascarones de huevo de aves condujeron a líneas de investigación promisorias, cuyos resultados podrían utilizarse en el desarrollo de nuevos mate- riales, así como en aplicaciones biomédicas.

Mediante un proceso llamado biomineralización, investigadores del Instituto de Química, coordinados por Abel Moreno Cárcamo, analizaron la formación de cris- tales en sistemas biológicos.

El proceso conecta la parte inorgánica con la orgánica de los cascarones, donde aparecen dos tipos de fenómenos: patológicos y no patológicos. Los primeros están relacionados con calcificaciones (renales, pancreáticas biliares o vasculares). Res- pecto a los segundos, se pueden ubicar en la formación de estructuras, expuso Moreno Cárcamo.

El proceso conecta la parte inorgánica con la orgánica de los cascarones, donde aparecen dos tipos de fenómenos: patológicos y no patológicos. Los primeros están relacionados con calcificaciones (renales, pancreáticas biliares o vasculares). Res- pecto a los segundos, se pueden ubicar en la formación de estructuras, expuso Moreno Cárcamo.

Después de más de una década de trabajo, los universitarios aislaron las proteínas relacionadas con estos procesos; ahora se encuentran en etapa de análisis para que la actividad patológica pueda inhibirse. La indagación se realiza de manera multidisciplinaria.

Al examinar la formación de cascarones de huevo, los investigadores concluyeron que su estructura podría aplicarse en el desarrollo de nuevos materiales. “No son sino cerámicas hechas de carbonato de calcio, estructuras que la naturaleza elaboró y que, a su vez, perfeccionó mediante la evolución”.

Precursores

Luego de varios estudios en cascarones de huevo de gallina, pudieron establecer que la proteína aislada posee alta selectividad para iones de carbonato. “La entrenó la naturaleza para seleccionar estos últimos, ahora averiguamos cuál es su estructura tridimensional en términos de cristalografía de proteínas; la aislamos del cascarón con técnicas bioquímicas, la cristalizamos con técnicas biofísicas y la resolvemos a través de difracción de rayos X”, explicó.

Luego de varios estudios en cascarones de huevo de gallina, pudieron establecer que la proteína aislada posee alta selectividad para iones de carbonato. “La entrenó la naturaleza para seleccionar estos últimos, ahora averiguamos cuál es su estructura tridimensional en términos de cristalografía de proteínas; la aislamos del cascarón con técnicas bioquímicas, la cristalizamos con técnicas biofísicas y la resolvemos a través de difracción de rayos X”, explicó.

Este hecho científico colocó al grupo de expertos como precursores en la indagación de la estructura intramineral (proteínas que se encuentran en el cascarón). Posteriormente, su interés se trasladó a los cascarones de las Ratidaes, aves ancestrales (emú, rhea americana, kiwi, avestruz), para continuar con el aislamiento de aquéllas.

Este hecho científico colocó al grupo de expertos como precursores en la indagación de la estructura intramineral (proteínas que se encuentran en el cascarón). Posteriormente, su interés se trasladó a los cascarones de las Ratidaes, aves ancestrales (emú, rhea americana, kiwi, avestruz), para continuar con el aislamiento de aquéllas.

Al establecer sus propiedades (dureza mecánica y grandes cantidades de proteína), pudieron determinar que el cascarón de las Ratidaes, a diferencia del de gallina, tiene dos proteínas: Estrutiocalcina 1 y 2 en el huevo de avestruz, denominación derivada de su nombre científico (Struthio camelus); Rheacalcina 1 y 2 en el caso de la rhea americana; y Dromayocalcinas 1 y 2, del emú.

“Hemos logrado cristalizar las pro-

teínas del huevo de avestruz, tenemos la estructura resuelta, en colaboración con el Laboratorio de Investigación en Ciencias Biológicas de Madrid, España”, informó Moreno Cárcamo.

“Los especialistas españoles están interesados en la filogenia molecular de estas aves. Actualmente rastrean los genes que en el pasado codificaron estas proteínas. Nosotros realizamos la cristalografía y, en sinergia con otro laboratorio británico, se hará la simulación para predecir su estruc- tura. Con ello estaremos en posibilidad de establecer el momento en que estas aves se separaron de los dinosaurios, abundó.

Biomimética

Por lo pronto, el grupo de la UNAM también se propone desarrollar estudios de biomimética, ciencia que apenas se vislumbra en México y que “implica aprender de la naturaleza cómo se fabrican ciertas estructuras y crear nuevos materiales llamados biomiméticos o bioinspirados”.

Desde el punto de vista bioquímico, quizá el hallazgo más importante consiste en saber que al aislar, purificar, cristalizar y resolver la estructura tridimensional de las proteínas del cascarón de huevo de avestruz, se descubrió que son selectivas

para iones de carbonato, precisó.

Sin embargo, también se abre una frontera para generar materiales biomiméticos. Otra área se encuentra en las aplicaciones biomédicas. “Se podría aprender cómo se forman las precipitaciones que hacen los cálculos renales, pancreáticos, biliares (colesterol y bilirrubinato de calcio) o cardiovasculares, que se relacionan con la precipitación de carbonato de calcio, saber cómo se desarrollan y tener soluciones para inhibirlos”.

Aunque la medicina ya cuenta con soluciones parciales, diversas técnicas para disolver cálculos representan un verdadero reto como las medidas quirúrgicas a la precipitación cardiovascular. En la vena aorta se forman agregaciones de hidroxiapatita, por lo que tratar de hacer una operación a corazón abierto para extraer los cálculos resulta muy riesgoso, dijo.

“Nuestra investigación apunta a que en lugar de intervenir fisiológicamente el órgano, se inhiba el proceso patológico causante de la precipitación, o si ya se produjo el cálculo vascular, tratar de detenerlo, de tal modo que las aplicaciones biomédicas también están consideradas en esta indagación”, concluyó.

El barrio universitario, de la Revolución a la autonomía

Publicado: agosto de 2014

Fue coordinado por Alicia Ziccardi, directora del Programa, y el emérito Carlos Martínez Assad

En un intenso y breve periodo de 19 años, México y la Universidad Nacional vivieron entrelazados un proceso que marcaría el futuro de ambos hacia la consolidación y la modernidad.

En un intenso y breve periodo de 19 años, México y la Universidad Nacional vivieron entrelazados un proceso que marcaría el futuro de ambos hacia la consolidación y la modernidad.

Ocurrió entre 1910 y 1929, justamente entre la Revolución Mexicana y la autonomía universitaria, dos hechos que abrieron paso a la consolidación institucional y a la democracia, lo que forjó características de debate y pluralidad que pasarían a la posteridad.

A este proceso histórico, social y cultural dirige su esfuerzo un grupo de académicos en el libro El barrio universitario, de laRevolución a la autonomía, segundo volumen dedicado a esa colonia original de esta casa de estudios, fundada en el Centro de la Ciudad de México y convertida en semillero de vanguardias académicas, debates políticos, movimientos sociales y expresiones culturales.

La publicación se presentó como parte de la celebración por los 20 años del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), centrado en la vinculación entre el quehacer universitario y la sociedad.

Coordinada por la directora del Programa, Alicia Ziccardi, y el emérito del Instituto de Investigaciones Sociales, Car- los Martínez Assad, la obra de seis capítulos y 240 páginas es un recorrido detallado por esa etapa convulsa, donde se mezclan pasajes históricos, anécdotas y un vasto registro gráfico que compite con el texto.

Editada por la UNAM con la tutela de la Coordinación de Humanidades, la publicación continúa con el análisis del barrio y completa el primer volumen, presentado en 2010 dentro de los festejos por el centenario de la Universidad en su carácter nacional.

Al trabajo de Ziccardi y Martínez Assad se suman capítulos escritos por María de Lourdes Alvarado, Guillermo Boils, Estela Morales Campos y Mónica Toussaint, además de un prólogo de Alejandra Moreno Toscano, titular de la Autoridad del Centro Histórico.

Como en el primer volumen, éste se acompaña de un documental en DVD de 20 minutos de duración, dirigido por Jorge Prior, que resume los principales pasajes, y añade material cinematográfico original de la época.

“Es un esfuerzo colectivo, en donde se muestra una parte de la historia de la Universidad conectada con la Ciudad de México y con procesos fundamentales del país”, resumió Morales Campos, coordina- dora de Humanidades, en la presentación, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Morales participa con el capítulo Los Universitarios y la Cultura Impresa, donde hace un recuento de las 31 bibliotecas públicas del barrio universitario y las cerca de 30 librerías, fruto del esfuerzo de José Vasconcelos por hacer de esos recintos templos del saber.

En su participación, Ziccardi destacó que el libro recupera un periodo difícil, de grandes desafíos y trascendentales cambios políticos, que en el capítulo El Barrio Universitario: Espacio Público y Acción Estudiantil, ella revisa desde los habitantes de esa zona central, formada en su mayoría por familias de provincia que sumaban 500 mil habitantes en 1910 y aumentaron a un millón y medio hacia 1929.

Por su parte, Martínez Assad refirió que la obra relata pasajes aciagos ocurridos en 20 años muy complicados para la construcción de la UNAM y del país. El sociólogo dedica su capítulo El Barrio Universitario en la Nación que se Construía, a narrar lo que ocurría más allá de aulas y pasillos, en una comunidad universitaria volcada hacia afuera y conectada directamente con la efervescencia política y social del momento.

María de Lourdes Alvarado describe en Los Nuevos Espacios Estudiantiles y la Vocación Cultural y Social de la Universidad, lo que ocurría en la periferia del Centro capitalino, en una expansión de los recintos universitarios hacia los barrios de Tacuba (la Escuela Nacional de Química) y de San Cosme (Mascarones).

En tanto, Guillermo Boils Morales dedica Edificaciones de la Universidad Nacional y el Barrio Universitario en 1929, a revisar los seis recintos coloniales más representativos del lugar, que en esa época añadieron a sus características clásicas murales multicolores pintados con pasajes de arte, ciencia, cultura y otros sociales de la época.

Mónica Toussaint trata en Los Intelectuales Latinoamericanos y la Universidad Nacional, la influencia de aquel momento político en pensadores y humanistas de Centro y Sudamérica, varios de ellos presentes en el proceso.

Alejandra Moreno Toscano resaltó que el trabajo deja claro que en 1929 se fundó lo que es ser universitario en México. “Significa un compromiso de que todo lo aprendido tiene un sentido social”.

Dos décadas

“La UNAM siempre ha pretendido la vinculación con la sociedad. Esta búsqueda recorre varios caminos y uno de ellos propicia la colaboración horizontal por medio de los programas universitarios”, subrayó Estela Morales.

Pilas de hidrógeno, energía limpia para automóviles

Publicado: agosto de 2014

Una opción ante el agotamiento del petróleo y la contaminación por gasolina

En lo que va del siglo, los vehículos que utilizan hidrógeno como combustible se han convertido en una opción ante el agotamiento del petróleo y la contaminación por gasolina. Los principales fabricantes de automóviles en el mundo han invertido millones de dólares en investigación y desarrollo de motores que funcionen con este recurso.

En lo que va del siglo, los vehículos que utilizan hidrógeno como combustible se han convertido en una opción ante el agotamiento del petróleo y la contaminación por gasolina. Los principales fabricantes de automóviles en el mundo han invertido millones de dólares en investigación y desarrollo de motores que funcionen con este recurso.

Alejandra López Suárez, del Instituto de Física, trabaja en el diseño de pilas de ese elemento, como celdas de combustible a partir de un hidruro metálico, en cuya estructura se introdujo hidrógeno.

TiAlV

“Pongo en contacto el metal con el hidrógeno y aplico calor. Al recibirlo, el elemento en forma molecular queda en la superficie. Como el sistema toma aún esta energía, el hidrógeno molecular se disocia, se convierte en atómico y fluye dentro de la estructura”, explicó.

Los metales son estructuras cristalinas, por lo que sus átomos se acomodan en forma de red. En ellas hay huecos en los que los átomos de hidrógeno, muy pequeños y ligeros, se filtran y utilizan rutas intersticiales para migrar al interior. “Sin embargo, en esta fase todavía no se tiene un hidruro metálico porque el hidrógeno se puede escapar. El sistema recibe temperatura, por lo que en algún momento se satura de hidrógeno.”

No todos los metales pueden absorber hidrógeno y formar hidruros metálicos. Los que funcionan mejor son las aleaciones de titanio, como la de este metal y el fierro o cromo. No obstante, un hidruro metálico formado por la aleación de titanio-fierro se oxida fácilmente y se vuelve quebradizo a medida que recibe hidrógeno.

"Por eso trabajo con una aleación de titanio, aluminio y vanadio (Ti-6Al-4V)

conocida también como TiAlV, que en la práctica ha demostrado ser resistente. Aunque también se oxida, tiene la ventaja de que al entrar en contacto con el aire se forma una capa superficial delgada de óxido que protege al resto del material."

Después de muchas pruebas se vio que absorbía gran cantidad de hidrógeno y que en los primeros ciclos de hidrogenación se comportaba como titanio-fierro y titanio-cromo.

“También efectué pruebas de liberación de ese elemento (desorción). Debemos tener control sobre este proceso para que en el momento en que a las pilas se les aplique la temperatura necesaria, liberen el hidrógeno”, puntualizó.

Con el Peletrón –el acelerador de partí- culas del Instituto de Física– y una técnica nuclear denominada ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) midió la cantidad de hidrógeno tanto en la superficie como dentro delTiAlV.Conestainformaciónanalizócada temperatura a la que se horneó la aleación y cómo ingresó el elemento en ella.

“A mayor temperatura entra más. Para saber en qué momento el TiAlV y el titanio usado como control empezaban a absorberlo, apliqué temperaturas desde los 50 grados Celsius hasta los 750. A 500 grados se quedó en la superficie del material; a 550 grados se absorbió poco, pero a partir de ahí empezó a entrar grandes cantidades. Fue un salto fundamental en la hidrogenación, tanto del titanio como del TiAlV. Este último no sufrió ningún cambio en su estructura, pero el titanio se fracturó a partir de los 650 grados”.

En esta etapa, la investigadora sabía de esta presencia dentro de su material, pero no si estaba como hidruro presente en enlaces o como hidrógeno atómico.

Con otra técnica conocida como difracción de rayos X, que brinda una especie de fotografía del material, se observaron estos vínculos entre los elementos y se comprobó que se formaba hidruro metálico.

Como era importante conocer la estabilidad del material, lo almacenó un año a temperatura ambiente para examinar su evolución. Después de ese lapso descubrió que la cantidad en forma de hidruro metálico se conservaba intacta.

Sin embargo, para usar este último como tanque de combustible, una sola hidrogenación es insuficiente. “Hice hasta cinco más y descubrí que cada vez era más fácil introducir el elemento en el sistema”, dijo.

En éste, el hidrógeno no está en estado gaseoso ni líquido, sino sólido, lo que lo hace estable y seguro su manejo. Al aplicar altas temperaturas se rompen los enlaces metal-hidrógeno y éste se libera de manera controlada.

Dos procesos

Hasta ahora, el hidrógeno almacenado en celdas de combustible puede utilizarse mediante dos procesos: la combustión y la conversión en electricidad. En la primera se quema en un motor de explosión, como la gasolina, pero de esta manera es poco eficiente. En la segunda, las pilas de este elemento dan mejores resultados, pues los vehículos funcionan como si fueran eléctricos de baterías.

Las pilas trabajan así: reciben hidrógeno de las celdas de combustible y oxígeno del aire; luego, mediante un procedimiento electroquímico se genera vapor de agua y energía eléctrica para hacer funcionar el motor. Como el subproducto del proceso de conversión en electricidad es vapor de agua, el combustible se considera limpio.

Biodiésel de origen animal, opción para el transporte

Publicado: abril de 2014

Permite reducir las emisiones de algunos compuestos cancerígenos al ambiente

Introducir el biodiésel de origen animal en el transporte es una opción que permite reducir las emisiones de algunos compuestos cancerígenos al ambiente, indicó Brenda Líz Valle Hernández, del posgrado en Ciencias de la Tierra.

Introducir el biodiésel de origen animal en el transporte es una opción que permite reducir las emisiones de algunos compuestos cancerígenos al ambiente, indicó Brenda Líz Valle Hernández, del posgrado en Ciencias de la Tierra.

La combustión de vehículos a diésel es una de las principales fuentes de emisión de partículas a la atmósfera, que contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y sus nitroderivados (nitro-HAPs), algunos con propiedades mutagénicas y carcinogénicas.

Al presentar algunos resultados de su tesis doctoral denominada “Cuantificación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y sus nitroderivados en partículas emitidas por la combustión de diésel y biodiésel en el sector transporte”, la universitaria indicó que en 2013 la International Agency for Research on Cancer clasificó a la contaminación del aire como carcinogénica para humanos (Grupo 1).

Ello ha traído preocupaciones en las grandes zonas urbanas como la Ciudad de México, pues concentran grandes poblaciones que demandan cantidades considerables de combustibles fósiles, con la consecuente emisión de contaminantes a la atmósfera, sobre todo los que genera el transporte.

En el país, 90 por ciento de la energía se produce mediante el uso de combustibles fósiles: 61 por ciento de ésta la consume el transporte, 23 por ciento la industria y el res- to el sector residencial y de comercio –según reportó el Inventario de Emisiones 2010–; las principales fuentes de gases (CO, NOX) y partículas (PM2.5, partículas torácicas, con un diámetro menor a 2.5 micrómetros) fueron los automóviles.

Ese mismo año, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) se reportaron más de cinco millones de auto-

motores particulares, públicos, escolares y tractocamiones, entre otros, que contribuyeron con 85 por ciento, en promedio, de emisiones de gases y partículas.

En el auditorio del Centro de Ciencias de la Atmósfera, destacó que el principal combustible que se consume en esta urbe es la gasolina Magna, 69 por ciento; le sigue el diésel Pemex, 20 por ciento. La gasolina Premium y el gas licuado de petróleo se utilizan en menor medida.

Aunque la Magna es el combustible más empleado, 12 por ciento de los vehículos

que lo usan, así como 32 por ciento de las unidades que funcionan con diésel, tienen más de 20 años de antigüedad y carecen de sistema de reducción de emisiones contaminantes, lo que genera mayor cantidad de éstas que los autos con algún sistema de control y un mantenimiento adecuado.

Sustancias peligrosas

En ese contexto, planteó que las emisiones de motores a diésel son contaminantes tóxicos del aire y cancerígenas para humanos, pues incluyen más de 40 sustancias clasificadas como peligrosas por la EPA (United States Environmental Protection Agency).

En algunos países la opción fue el uso de biodiésel –de origen animal, vegetal o a partir de aceites reciclados de cocina–, pues su alto contenido de oxígeno proporciona

mayor eficiencia en la combustión, no con tiene azufre ni hidrocarburos aromáticos y no es tóxico.

Algunas desventajas son la disminución del desempeño del motor, porque es un poco más viscoso que el diésel, corroe en forma mínima el cobre, incrementa el consumo del combustible hasta en cinco por ciento –según la mezcla que se utilice– y aun tiene un alto costo en comparación con la generación de diésel, porque no se ha introducido en el mercado.

La alternativa

El propósito del trabajo de investigación de la universitaria fue cuantificar los HAPs y a sus nitroderivados, presentes en las partículas provenientes de la combustión de un motor a diésel al emplear como combustible diésel y diferentes mezclas de biodiésel de origen animal. “La extracción se realizó con una celda a microescala asistida por ultrasonido con reflujo (en proceso de patente). El análisis se efectuó por cromatografía de gases/espectrome- tría de masas”.

Una de las conclusiones importantes del estudio fue que al utilizar mezclas con biodiésel de origen animal disminuyó la concentración de compuestos cancerígenos; aunque la reducción no fue significativa en la masa de partículas y sí en su composición. Los resultados mostraron altas reducciones en la emisión de compuestos cancerígenos al emplear diésel mezclado con biodiésel; además, el uso de este último no requiere de la modificación de los motores a diésel.

Difícil, enfrentar envejecimiento poblacional

Publicado: agosto de 2014

La esperanza de vida actual en México es de casi 75 años

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza mensual y trimestralmente

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza mensual y trimestralmente

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la población de 60 años y más es de 12.9 millones de personas, es decir, 10.8 por ciento del total. Además, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2050 alcanzará 22 por ciento, cifra superior al de la población infantil (19 por ciento).

Cruz Álvarez Padilla, del Instituto de Investigaciones Económicas, y Aída Díaz-Tendero, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, señalaron que aquí hay un comportamiento demográfico de país desarrollado en términos de fecundidad y mortalidad, lo que se refleja en una tendencia decreciente del número de hijos por mujer y un aumento en la esperanza de vida, fenómeno que ocasiona un proceso acelerado de envejecimiento poblacional.

Inequidad

Con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor, que se celebra hoy 28 de agosto, mencionaron que ese comportamiento se inserta en un contexto socioeconómico marcado por la inequidad, la permanencia de altos porcentajes de población en pobreza y la falta de cobertura de seguridad social y pensiones. “Esta composición brinda un panora- más peculiar: nos hicimos viejos antes que ricos. Los países europeos, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de fortalecer sus estados de bienestar y establecer sistemas de protección que abarcaran práctica- mente a toda la población, incluido el grupo de los adultos mayores.”

Según las proyecciones de crecimiento de la población senecta, México no cuenta ni crea las condiciones para hacer frente a este tipo de retos. Debemos pensar en casas de día para atenderlos, construir infraestructura vial y arquitectónica adecuada y formar recursos humanos necesarios, y no esperar hasta 2050, consideraron.

Díaz-Tendero aclaró que la situación social, cuidados y calidad de vida de este segmento dependen de su estatus social o posición en la estructura socioeconómica, que varía en función de la clase de pertenencia, género, tipo de localidad (rural o urbano), región (estados del norte o sur), así como de la pertenencia o no a minorías indígenas.

Al respecto, Cruz Álvarez comentó que el proceso se ha dado de manera desigual y heterogénea en términos económicos y sociales. “Tenemos una región norte más desarrollada en relación con la del sur, que se refleja en los niveles de bienestar de la población de mayor edad”.

El envejecimiento se debe al aumento constante de la esperanza de vida. De acuerdo con datos del Inegi, en 1970 los mexicanos vivían en promedio 61 años; en 2000, 73, y en 2014 la esperanza de vida es de casi 75; asimismo, para 2030 se espera sea de 77 años. “La población tiende a ser más longeva en condiciones de precariedad y vulnerabilidad”.

Por otra parte, según datos de la ENOE, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 52.1 millones de personas, que representan 58.6 por ciento del segmento de 14 años y más. De ésta, 4.3 millones son de 60 años y más (8.4 por ciento de la PEA total), y de ellos, 97.7 está ocupado y el resto, no.

Con base en los indicadores de in- formalidad laboral, también publicados por el Inegi, se tiene una población de 65 años y más, de 8.9 millones; 2.4 millones de ellos son población ocupada, que representa 26.9 por ciento. De éstos,

1.9 millones son informales y sólo 514 mil son formales, es decir, tres de cada cuatro individuos de este grupo poblacional son informales.

En el rubro de las pensiones, los académicos integrantes del Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez de la UNAM indicaron que sólo 25 por ciento de los adultos mayores en el país reciben una pensión contributiva, mientras que los otros, a pesar de haber laborado toda su vida en el mercado formal o informal, carecen de ella.

Conciencia, necesaria

El Estado y los tomadores de decisiones deben centrarse en esta nueva situación sociodemográfica para que no nos tome por sorpresa, tanto en el ámbito de las pensiones como de la salud, abundaron.

Los especialistas agregaron que el cuidado de ancianos enfermos o vulnerables, de más de 80 años, es un tema preocupante, pues esta responsabilidad recae en las mujeres de entre 40 y 50 años de edad, quienes deben abandonar el mercado laboral para asistirlos. Sin embargo, éstas en unas décadas también requerirán de esos cuidados.

Probarán los componentes de un observatorio espacial

Publicado: agosto de 2014

De la UNAM participan alumnos e investigadores de los institutos de Ciencias Nucleares y de Ingeniería

Con el primer vuelo suborbital de EUSO-Balloon en un globo estratosférico, un grupo científico internacional, en el que participan académicos y alumnos de los institutos de Ciencias Nucleares y de Ingeniería de la UNAM, probará los componentes del observatorio espacial JEM-EUSO (Extreme Universe Space Observatory on the Japane- se Experiment Module).

Un paso importante en el desarrollo del JEM-EUSO es asegurar que sus componentes funcionarán en el espacio. Para ello se construyó EUSO-Balloon, prototipo completo y a menor escala, que realizará varios vuelos en globos estratosféricos para comprobar si el aparato real se desempeñaría de manera adecuada en el espacio exterior.

Detección de rayos cósmicos JEM-EUSO es un equipo diseñado para descubrir rayos cósmicos de las más altas energías y se colocará en la Estación Espacial Internacional en 2018. Detecta emisiones de luz de fluorescencia por nitrógeno atmosférico (N2), excitadas por cascadas de rayos cósmicos de muy altas energías.

Su implementación desde el espacio es novedosa, así que la tecnología y herramientas de análisis son desarrolladas específicamente para el proyecto por una gran colaboración internacional que suma a más de 350 científicos e ingenie- ros de 15 países.

Réplica de prueba

EUSO-Balloon es una réplica. Se trata de una estructura de 500 kilogramos de peso, con un sistema óptico de tres lentes de un metro de diámetro cada uno y sistemas electrónicos diseñados con tecnología espacial, que le permitirán capturar y procesar imágenes en alta resolución de las emisiones ultravioleta de la Tierra.

Como todos sus componentes son delicados y el instrumento debe ser recuperado para vuelos subsecuentes, EUSO-Balloon cuenta con protecciones especiales para su retorno al suelo: tanto un sistema deformable, llamado crash pad, colocado en su base para absorber el impacto si el aparato aterriza, como flotadores en la parte superior en caso de acuatizaje. Además, toda la electrónica está aislada y protegida contra temperaturas extremas.

El primer vuelo suborbital del EUSO-Balloon se efectuó el 24 de agosto, desde Timmins, Canadá, y estuvo a cargo de la Agencia Espacial Francesa (CNES).

En su diseño y construcción participaron expertos de Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Estados Unidos y México. La colaboración nacional está encabezada por el investigador Gustavo Medina Tanco, del Instituto de Ciencia Nucleares, y en ella también intervienen los académicos Lauro Santiago Cruz y Frederic Trillaud, del Instituto de Ingeniería.

México fue responsable por el diseño y construcción de dos de los sistemas fundamentales de EUSO-Balloon: el housekeeping, que es el sistema nervioso del aparato y el sistema de potencia de bajo voltaje, así como por la arquitectura térmica del telescopio.

Emisiones ultravioleta

Además de la validación de los componentes electrónicos, el prototipo efectuará el primer estudio formal relacionado con la intensidad y estructura de las emisiones ultravioleta (UV) de la Tierra.

“El análisis es necesario para el éxito del proyecto a futuro, pues la radiación UV de nuestro planeta será el telón de fondo sobre el que JEM- EUSO observará a los rayos cósmicos desde el espacio, así que los datos del EUSO-Ballon servirán para calibrar adecuadamente el observatorio espacial”, explicó Medina Tanco.

Este plan es muy importante para la ciencia mexicana, prosiguió pues además de la inserción en un proyecto internacional de física de frontera, se impulsará el avance de tecnología espacial en el país.

“Es productivo en la capacitación de ingenieros y físicos, pues varios estudiantes han tenido la oportunidad de trabajar con agencias espaciales del mundo, lo que les ha permitido adquirir experiencia y conocimiento de tecnología y de gestión de proyectos de esta índole”, agregó.

Exoesqueleto ayuda a caminar a lesionados

Publicado: septiembre de 2014

Serafín Castañeda, de la Facultad de Ingeniería, encabeza el proyecto

Ingenieros de la UNAM, encabezados por Serafín Castañeda Cedeño, crean un exoesqueleto que, eventualmente, podría ayudar a la movilidad de pacientes con lesión medular e incluso a adultos mayores, quienes no pueden caminar por problemas en sus extremidades inferiores.

Un exoesqueleto (exo en griego significa externo) es una especie de traje biónico, como el de Iron Man. Es un armazón robótico móvil que potencializa las capacidades humanas.

En los últimos tres años, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Castañeda y colaboradores desarrollaron un primer prototipo mecánico de miembro inferior para pacientes que tienen lesión medular.

Es uno de los primeros modelos en el país. Se trata de un exoesqueleto con 10 grados de libertad en las articulaciones para moverse: dos para la cadera, uno para la rodilla y dos para el tobillo, por cada una de las piernas.

Esta órtesis, por restricción en costos para el diseño mecánico y para que fuera fácil de elaborar, está hecha esencialmente de aluminio, por su ligereza; funciona con motores de corriente directa y tiene mecanismos de reducción de velocidades. “Quisiéramos que fuera adaptrónica”, capaz de adaptarse a diferentes longitudes de pierna o masas; sin embargo, en esta primera fase sólo fue diseñada para una persona. El sujeto prueba es un mexicano, de 1.80 metros y 72 kilogramos, sano; aunque, aclaró el universitario, se toma en cuenta paralelamente el cuadro clínico de la lesión medular.

No es invasiva, un individuo puede ponér- sela con su misma ropa y zapatos, como si fuera un traje externo. Asimismo, resulta fácil de colocar, aunque es más robusta que una vestimenta. Por eso, en la segunda versión se trabaja con fibra de carbono para que sea más ligera.

Simulaciones

Una de las etapas iniciales de diseño es la prueba en simulaciones. Primero, en una especie de caminadora, para verificar que los rangos de movimientos sean válidos; estas tareas están consideradas para realizarse en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Ya se verifican los rangos de movimiento. Posteriormente, se probará en alguna persona.

En la segunda versión, Castañeda Ce- deño –como proyecto de doctorado– se ha centrado en la estabilidad de la marcha de exoesqueletos de miembro inferior para pacientes con lesión medular. El objetivo del equipo de esta casa de estudios es que quien use el aparato camine sin bastones, con sus propios pies.

Para lograrlo, se requiere estabilidad en la marcha. “No queremos que se caiga, necesitamos mantenerlo en posición vertical. Tampoco (como el proyecto está bien acotado) que suba escaleras o baje pendientes –por el momento–, sino que se levante de una silla y pueda dar pasos”.

Además de la estabilidad y atendiendo a que no se trata sólo de un robot, sino de uno que tiene adentro a una persona, hay que hacer un seguimiento de las trayectorias en cada una de las articulaciones del exoesqueleto (los robots caminan diferente al ser humano) para que el usuario pueda realizar la marcha lo más normal y no cause daño a las articulaciones.

Una de las metas para este año, dijo, es “tener todo el diseño mecánico y el algoritmo de control para el seguimiento de las trayectorias de cada una de las articulaciones". Para 2015, el objetivo es la fabricación del dispositivo y hacer las primeras pruebas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, con el propósito de verificar los rangos de movimiento sin personas. En 2016, se espera contar con el protocolo para colocarlo en un individuo y hacer ensayos preliminares.

Esta segunda versión, puntualizó, no es para tenerla ya en el mercado, sino para realizar algunas pruebas en pacientes.

Incidencia

Con este proyecto del Departamento de Ingeniería Mecatrónica se forma un grupo en desarrollo de exoesqueletos, que puede contribuir a no depender de tecnología externa para apoyar a quienes sufren lesión medular. La población que podría beneficiarse es significativa. Estados Unidos tiene unos 250 mil lesionados por alguna paraplejía y cerca de 11 mil personas sufren un daño medular cada año.

En México, a pesar de que no existen informes exactos, se estima que hay una incidencia de 18.1 por millón de habitantes cada año, que sucede más en hombres que en mujeres en edad productiva (entre 16 y 35 años). Si se considera edad, sexo y clasificación de la lesión, “la población objetivo sería 23.87 por ciento de los lesionados medulares”.

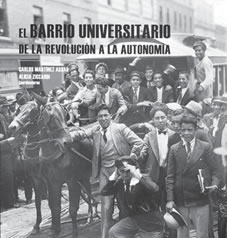

Método limpio para reutilizar llantas

Publicado: septiembre de 2014

Separa el azufre y recupera el polímero original del hule o caucho para hacer nuevos neumáticos

Con un método propio que utiliza la catálisis a base de níquel, Juventino García Alejandre, académico de la Facultad de

Química, procesa el material de llantas de autos y camiones, del que separa el azufre y recupera el polímero original del hule o caucho para reciclar y hacer nuevas generaciones de neumáticos.

Este procedimiento, inscrito en la química verde y actualmente con patente en trámite, ganó el primer lugar del Programa de Fomento al Patentamiento y la Innovación, una iniciativa de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de esta casa de estudios para vincular los desarrollos científicos con nuevas tecnologías útiles para la sociedad y la industria.

Abundantes, resistentes y contaminantes habitualmente se acumulan en tiraderos o se queman, emitiendo a la atmósfera gases de efecto invernadero y lluvia ácida, explicó García Alejandre, adscrito al Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Química.

La vulcanización es clave en la producción de neumáticos, pues los dota de resistencia, cierto grado de dureza y durabilidad, así que el material está hecho para no degradarse.

“En el laboratorio hacemos lo opuesto a la vulcanización, se trata de desvulcanizar o quitar el azufre al hule de las llantas para recuperar la materia pri- ma lo más pura posible”, abundó el doctor en Química.

Por catálisis

Es difícil revertir ese proceso, pero el científico lo hace por medio de la catálisis, técnica que compara con un atajo. “Si viajáramos de la Ciudad de México a Veracruz, tendríamos que subir montañas y luego bajar a nivel del mar. Con una reacción química pasa algo parecido: también cruzamos una barrera de activación (como las montañas), pues tenemos que romper estructuras, activar enlaces y obtener un nuevo producto. Para eso usamos un atajo equivalente a hacer uno o varios túneles para no subir las montañas. Eso es el proceso catalítico, usar un elemento químico o una serie de compuestos para hacer ese atajo”, detalló.

Para desvulcanizar, García Alejandre emplea catalizadores de níquel, un metal de transición activo y barato, utilizado para diversas transformaciones. “La clave está en cómo se suministra, cómo lo dejamos disponible para esa reacción”.

Con el níquel, activa moléculas estables del material, a las que se les debe dar mucha energía para que descompongan. Al catalizar, el metal convierte un compuesto químico en otro con mucho menos energía. “Es como un grupo de obreros en

una fábrica, equivalentes a todos los intermediarios que participan para conseguir esa reacción”, precisó.

Proceso en reactores

Para lograr el material deseado, el universitario inicia el procedimiento en el laboratorio con un trozo de llanta usada, que tritura hasta quedar como ralladura de naranja, luego se tamiza para obtener un material homogéneo que se vierte en reactores de 300 mililitros con el catalizador y ciertas condiciones de presión y temperatura.

“Hacemos la reacción y se da una mezcla de líquido y sólido que se filtra. En ese medio el caucho es soluble, así que se obtiene limpio y puede reusarse muchas veces. Además, el rendimiento es alto, pues de cada cien gramos de llanta se recuperan 80 de caucho. El resto es azufre y otros aditivos”, señaló.

Piel de bronce, arte escultórico de Jorge Marín

Publicado: septiembre de 2014

Exhibición de 19 obras en la Sala de Arte Javier Barros Sierra de la FES

En la Sala de Arte Javier Barros Sierra del Centro Cultural Acatlán se presenta la exposición Piel de bronce, del maestro Jorge Marín, escultor de renombre internacional y creador de Alas de la ciudad, obra contemporánea que se ha convertido en un icono del Distrito Federal.

Hasta el 21 de noviembre permanecerán 19 piezas en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, al norponiente de la ciudad; 15 de ellas son una muestra representativa del trabajo que ha expuesto este artista michoacano en América, Europa y Asia; el resto son parte de un experimento de deconstrucción.

Los espectadores

En la inauguración, Jorge Marín señaló que exponer en la Universidad es un placer, porque algunas de las piezas son resultado de experimentar y de “querer entender cuándo está terminada la obra y que tan independiente se vuelve de su creador”. Estudio de cabeza de Bernardo, Estudio de cabeza de Archivaldo, Estudio de cabeza del tiempo y Explosión son resultado de detener procesos técnicos y dejar la pieza como iba quedando; eso permite a cada uno de los espectadores interpretar de manera distinta el movimiento de las formas y expresiones, dijo el artista.

Arte contemporáneo figurativo

Marín, uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México, agradeció la cálida bienvenida de la comunidad universitaria, profesores y alumnos de distintas licenciaturas, con los que compartió puntos de vista sobre su obra. “Estoy honrado de haber sido invitado a formar parte de esto que es su educación superior, porque son alumnos que absorben todo y esta exposición les puede aportar algo para su futuro, que es una gran responsabilidad”, afirmó.

La Universidad debe generar inquietud, porque si existe ésta hay evolución, manifestó. Por lo que invitó a los universitarios a conocer Piel de bronce; “cada uno acérquese, con su propia mirada e intelecto, y ojalá algo les quede de esto”.