|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ABREN INSCRIPCIONES PARA TALLERES DE DANZA La Dirección de Danza inició el periodo de inscripciones para los Talleres Libres de Danza que, desde hace tres décadas significan una opción para mejorar el desenvolvimiento corporal. El público podrá elegir entre 70 que se imparten en diversas sedes, tanto en el interior de la Universidad como en instituciones alternas, por ejemplo el Centro Nacional de las Artes. Para acudir a ellos no importa si el interesado nunca ha bailado o ya tiene experiencia, ya que los cursos se ofrecen en tres niveles: principiantes, intermedios y avanzados. Se enseña desde danza clásica, contemporánea, jazz, release, folclor, tango y flamenco, hasta afroantillano, danzas árabes, polinesias, bailes de salón, yoga, tai-chi y las novedosas zumba y pilates. Los profesores que imparten los talleres son reconocidos bailarines que han dejado huella en el medio cultural, coordinados por Cora Flores, cuya labor académica le hizo merecer una de las máximas preseas que se reciben en la danza: el Premio Raúl Flores Canelo. Contexto Los Talleres Libres surgen a la par de lo que hoy se conoce como la Dirección de Danza de la UNAM. Hace tres décadas la actividad dancística encontró una trinchera en el territorio puma, al crearse un departamento que no sólo promovía la danza al interior de la Universidad, sino que también fue una plataforma para compañías nacionales y extranjeras. Con el impulso especial de Colombia Moya y Rosarios Manzanos, los Talleres Libres han logrado reunir a cerca de dos mil alumnos en un solo periodo. Las inscripciones son hasta el 14 de marzo, en las oficinas de la Dirección de Danza, Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Los aspirantes deben llevar dos fotografías tamaño infantil, identificación con fotografía y solicitud llena; la cual se puede pedir en las oficinas o bajarla desde la página: http://www.danza.unam.mx/int03_ladanza.html Informes al 5622-7052, 5622-7091. Difusión Cultural UNAM . Abren inscripciones para talleres de danza , Gaceta UNAM, Número 4,046, 5 de febrero de 2008, P. 18. |

||

VULNERABLE, EL NOPAL ANTE LA POSIBLE LLEGADA DE LA PLAGA DE PALOMILLA El Cactoblastis cactorum podría ocasionar una catástrofe biológica y económica

María del Carmen Mandujano Sánchez, del Instituto de Ecología, explicó que si esta plaga se propaga en el territorio –ya se tiene registro de su presencia en islas de Quintana Roo– y no se aplican medidas adecuadas de control y prevención, en el corto plazo puede ocasionar una catástrofe biológica y económica. Ante ese posible escenario, subrayó, las poblaciones de la cactácea quizá se reducirían, lo que generaría impactos en los ecosistemas mexicanos, además de incuantificables pérdidas para los grandes y pequeños productores que dependen de estas especies. Es tal su importancia que, de acuerdo con diversos investigadores, existen alrededor de 377 especies en el planeta y, de ellas, 104 se localizan en el territorio mexicano, señaló Leticia Figueroa Villarreal, responsable de la Cátedra de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Además, detalló, en los últimos años a esta cactácea se le han encontrado aplicaciones en diversos sectores, como la medicina naturista, el forrajero y las industrias cosmética y alimentaria. Por ejemplo, su fibra puede ser un auxiliar contra los trastornos digestivos porque baja los niveles de lipoproteínas de baja densidad. Mandujano Sánchez explicó que cuando la Cactoblastis cactorum llega a la planta, consume todos sus tallos nuevos y viejos, las frutas e inhibe la producción. Su acción es tan rápida que hace hoyos por todos lados, por donde ingresan bacterias, hongos y patógenos que enferman y matan a la planta. El gusano vive en su interior y coloca huevecillos parecidos a espinas. Utilizar insecticidas la contaminaría. ¿De dónde viene? La palomilla del nopal, que apareció a finales de los años 80, es un depredador utilizado como control de las plagas en Australia y África; pero por diversas razones llegó a las islas del Caribe y de ahí a La Florida, aunque no se sabe con certeza si por dispersión natural, a través de huracanes, o por tráfico y venta de especies, dijo la especialista. Ante esta situación, se informó de su posible llegada al territorio y se logró que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) apoyara una campaña de difusión. Sin embargo ha sido difícil, sostuvo, porque la investigación agroforestal sólo destina recursos contra plagas conocidas. Además, no hay una cultura de prevención y la mencionada plaga está ya en México. Afortunadamente todavía no hay un brote en tierras continentales nacionales, aunque ésta ha aparecido en las islas Mujeres y Contoy, en Quintana Roo, y en cualquier momento podría extenderse, alertó. En ese sentido, Leticia Figueroa Villarreal apuntó que sería lamentable que la producción se viera dañada por esta especie, pues el nopal es uno de los productos de mayor comercialización. Durante 2006, hubo en México una producción de 546 mil 476 toneladas de nopales comestibles, 117 mil 812 de nopal forrajero y 366 mil 527 de tunas. Además se contabilizó una superficie sembrada de ocho mil 523 hectáreas para consumo, cuatro mil 735 para forraje y 49 mil 954 de tuna, según cifras oficiales de la Sagarpa. Incrementar su vida útil El nopal tiene amplias posibilidades de uso, aunque se deteriora rápidamente. Por ello, en la FES Cuautitlán se realizan estudios para incrementar su vida útil en fresco, mediante la aplicación de películas de polietileno y de PVC, de acuerdo con sus características de respiración, para que a temperatura de refrigeración se conserve por mayor tiempo, resaltó. Una fruta o verdura disminuye su valor cuando pierde 10 por ciento de su peso y ya no es costeable su venta, indicó. Así, sin envasar y a temperatura ambiente, el nopal pierde una décima parte de su peso, aún con sus espinas, en un máximo de 24 horas. De esa forma, subrayó, gracias a la aplicación de una capa de polietileno se han obtenido excelentes resultados, pues se ha logrado preservar el producto de uno hasta seis días –incluso hasta 22– en refrigeración. Sin embargo, abundó, falta concluir los estudios con otras especies para ver más opciones. Una de las principales causas de que disminuya la calidad del producto es el desespinado. Por ello, en esa entidad también se estudian opciones para retirarles las espinas, con el propósito de aumentar su duración y envasarlos, comentó. Es necesario probar el uso de antioxidantes, porque la oxidación causa daños a la epidermis. Para aprovechar íntegramente la planta, tanto el nopal como los frutos, se desarrollan alternativas con tunas, pues México es el productor número uno en el mundo, aunque no el principal exportador. A pesar de que países como Italia, Chile y Sudáfrica generan menos toneladas y no tienen la variedad que hay aquí, venden más. El nopal en cifras En 2000, el país concentró 80 por ciento de la producción mundial de tuna; mientras Italia tenía 12 por ciento, Sudáfrica, 3.6 y Chile, dos por ciento. Sin embargo, ese mismo año México vendió al exterior dos mil 100 toneladas, por 15 mil de Italia, 250 de Sudáfrica, cien de Estados Unidos, y 40 de Chile. El Sistema de Información Comercial Mexicano de la Secretaría de Economía resalta que entre enero-junio de 1998 y 2001 los mexicanos exportaron tres mil 374 toneladas de tuna, siendo el principal mercado Estados Unidos (39.5 por ciento), seguido de Bélgica (26.9), España (8.6), Alemania (7.8) y Holanda (5.3 por ciento), entre otros. Por su fácil adaptación, cada día son más las naciones que la cultivan, y sobresalen, además de México: Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Pakistán, Israel, Grecia, Italia, España y Portugal. Sin embargo, sólo unos cuantos: México, Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y la Unión Americana, incursionan en el comercio internacional. Por otro lado, especificó Figueroa, se ha desarrollado la extracción de pectina de la cáscara, y se busca aprovechar el xoconostle, fruto ácido del nopal, con posibilidades de uso en el área medicinal. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, en 2006 el Distrito Federal fue el principal productor de nopales, con 283 mil 881 toneladas; seguido por Morelos (237 mil 531), Puebla (siete mil 565), San Luis Potosí (mil 102), Hidalgo (326) y Michoacán (290), entre otros. Ante este panorama, reconoció que la producción de nopal en el territorio tiene amplias perspectivas de crecimiento. Si se le da un fuerte apoyo sería una importante fuente de ingreso económico, generadora de empleos; además, podrían explotarse sus cualidades medicinales, farmacéuticas, forrajeras y demás. Al respecto, Mandujano recalcó que es uno de los recursos más importantes del país, aunque es necesario valorarlo y apreciarlo. De hecho, es indispensable un programa nacional para protegerlo e investigar más sus diferentes aspectos. De concretarse, podrían impulsarse los estudios de preservación del nopal silvestre y mejorar los cultivados para crear una plataforma de exportación, tanto en fruta como en conserva. Con ello, México contaría con una excelente fuente de ingresos para los productores, concluyó. Ayala, Gustavo . Vulnerable, el nopal ante la posible llegada de la plaga de palomilla , Gaceta UNAM, Número 4,047, 7 de febrero de 2008, P. 10 y 11. |

||

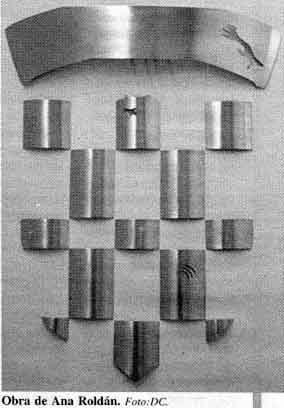

MUCA ROMA ABRE 2008 CON REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Exposición donde se confrontan formas de estructurar obras y discursos

A partir de hoy, jueves 7 de febrero, sus salas albergarán este proyecto en el que participan artistas de diferentes nacionalidades, cuya línea de trabajo es la adaptación de procesos industriales o de producción masiva para la realización de piezas únicas o la construcción de discursos que señalan y reaccionan ante la masificación del objeto de arte, entendido como bien cultural. Curada por Luis A. Orozco, la muestra propone un diálogo entre las obras de creadores de edades similares, aunque con diversos intereses. Ellos son: Milena Bonilla (Colombia), David Castro (España), Emilio Espinosa (México-Holanda), Javier Gutiérrez (Argentina-México), Ana Roldán (México-Suiza), así como Txema Novelo y Omar Rosales (México). Con instalación, video y ambientación como punto de partida, los artistas presentan piezas donde será posible apreciar que poseen un lugar ante el modernismo plástico; sin embargo, ni la muestra ni cada uno de los trabajos que la integran toman este asunto como su tema. La forma como significado Según se concibe el arte moderno –comenta Pilar Villela en el folleto que acompaña a la exposición–, éste se caracterizó por su formalismo , por la idea de que la forma misma se constituía en significado al ser lo único que se ofrecía a la crítica, dejando como resto y esencia lo inefable de una experiencia estética. En los últimos años, asienta Villela, se ha presenciado una especie de regreso a ese formalismo que ahora no se justifica en un horizonte emancipatorio, sino como un fin en sí mismo. El problema es que este retorno de lo estético en el arte se explica a partir de una vaga noción fenomenológica o como un puente emotivo y sensorial destinado a reestablecer los vínculos entre el arte y la sociedad; no obstante, ambas posturas resultan insuficientes para situar al arte en su especificidad. La forma como contenido Una de las premisas modernistas plantea la sujeción de la función ante la forma. Para el curador de la muestra este planteamiento renace y se implanta en gran parte de la producción del arte actual. “Estamos ante el triunfo de la forma sobre el contenido, incluso tomando al mismo como objeto de representación; ahora esto obedece más a un impulso estético y probablemente comercial que al ímpetu contestatario que presuntamente le dio al arte contemporáneo el estatus del que hace gala”. Los artistas que participan en esta exhibición desarrollan su trabajo en una delgada línea en la que, por un lado, son conscientes de estos procesos y, por otro, han encontrado en éstos una fisura por medio de la que se manifiestan de varias maneras, ya sea como sujetos críticos o como oportunos usuarios de los mismos medios que modifican la producción de arte hoy. Revolución industrial permanecerá hasta el 4 de mayo. La entrada es libre. Difusión Cultural . MUCA Roma abre 2008 con Revolución industrial , Gaceta UNAM, Número 4,047, 7 de febrero de 2008, P. 17. |

||

INADECUADO, EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES

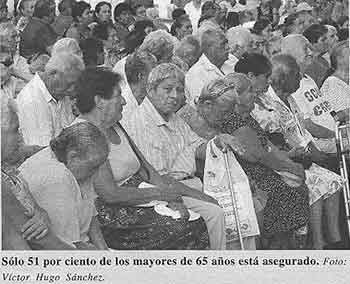

La inversión de la pirámide poblacional por el aumento desmedido del número de adultos mayores traerá consecuencias graves para el país en las próximas décadas, ya que los sistemas de pensiones y de seguridad social serán insuficientes para atenderlos, afirmaron especialistas de esta casa de estudios. De acuerdo con Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas, actualmente sólo 19 por ciento de la población de ancianos en el ámbito nacional puede acceder a una pensión por edad o viudez, y de esta cantidad, más de 90 por ciento recibe un salario mínimo, añadió. Estas prestaciones se vinculan con el trabajo formal, pero en los últimos años se ha observado un alto índice de desestructuración que ocasiona el desarrollo de tareas sin protección social. Ello se traduce en un menor porcentaje de población asegurada, expuso. Hoy día, sólo 37 por ciento de la población ocupada tiene acceso a servicios de salud y a una pensión al término de su periodo productivo. “Con estas características el número de personas que pueden contar con esta ayuda es bajo. La cobertura en México respecto de otras naciones de América Latina es mínima”, acotó. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, informó, los individuos de entre 60 y 75 años realizan actividades informales, sobre todo en el caso de los varones, en tanto que las mujeres se dedican al hogar. Ramírez López subrayó que un estudio –realizado el sexenio pasado por el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores– señala que algunas tiendas comerciales optaron por emplearlos como empacadores de mercancías, ante lo complicado que les es obtener otro trabajo. Asimismo, indicó que según los conteos realizados en 2000 y 2005, únicamente 51 por ciento de los mayores de 65 años está asegurado. En este contexto, hace siete años 75 por ciento de ese segmento tenía empleo, y de dicha cantidad 40 por ciento eran hombres. El mismo informe dio a conocer que entonces la población mayor de 70 años era de tres millones 89 mil 526 individuos y representaba tres por ciento del total nacional. Los ancianos ocupados eran 236 mil 461, es decir, 1.8 por ciento de la población económicamente activa (PEA), misma que percibía bajos ingresos. Berenice Ramírez afirmó que entre 2000 y 2005, 82 por ciento de las mujeres mayores de 65 años en actividad laboral recibía menos de un salario mínimo diario, al igual que 50 por ciento de los hombres en las mismas circunstancias. La investigadora advirtió que México atraviesa por una rápida transición demográfica, es decir, el crecimiento ha disminuido en términos de nacimientos, frente a la dinámica al alza en la edad de personas mayores de 60 años. El proceso de envejecimiento nacional avanza de forma sustancial, y se calcula que para 2050 el sector mayor de 60 años rebasará 25 por ciento de la población mexicana. De no aumentar la cobertura en prestaciones habrá dificultades, aseveró. Ante ello, recalcó que las instituciones de salud requieren de más aportaciones para enfrentar los trastornos propios de estos adultos, como diabetes, enfermedades renales o mentales como el Alzheimer y cardiovasculares, entre otras, que son costosas para el sector salud. Discriminación Por su parte, Graciela Casas, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, aseguró que la principal razón de la discriminación hacia los adultos mayores es la sobrevaloración de la juventud, sobre todo por el modelo socioeconómico actual. Con ese argumento, indicó, los ancianos dejan de ser rentables para la sociedad debido a que no aportan ni generan ingresos, y originan gastos como jubilación y demanda de servicios. Por ley, en México se consideran adultos mayores a los individuos de 60 años o más, y en otros países el periodo empieza a partir de los 65. Asimismo, hay una categoría de cuarta edad a partir de los 75 años, resaltó. El considerable número de personas en este sector, afirmó, tiene repercusiones económicas serias, pues el esquema de seguridad social no está preparado para enfrentar una esperanza de vida cada vez mayor. Al hablar sobre la discriminación hacia los ancianos, insistió en que socialmente no se ha creado una figura que los valore, lo que representa un gran reto para este siglo; debe asignárseles una participación destacada en la colectividad, consideró. A partir de los 50 años comienza el declive físico que se asocia con el deterioro social y de valor personal. Por ello, dijo, es necesario asumir el envejecimiento como parte de la vida. Estimó, además, la posibilidad de ampliar el tiempo laboral de las personas antes de jubilarse, quienes podrían continuar siendo productivas y mantenerse ocupadas en alguna actividad. Pérez, Isabel . Inadecuado, el sistema de seguridad social para atender a adultos mayores , Gaceta UNAM, Número 4,048, 11 de febrero de 2008, P. 9. |

||

LA EUTANASIA, CONTROVERSIA QUE REQUIERE LIBRE DEBATE Condenada por la religión, evadida por la sociedad y prohibida por la ética médica

Paulette Dieterlen Struck, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, dijo que se habla de las mejores medidas para morir de manera digna; no obstante, es un problema donde chocan las concepciones morales, porque hay argumentos válidos en favor y también en contra. Sobre este tema, cuya controversia ha impedido una legislación integral en México, Carlos Rodríguez Manzanera, académico de la Facultad de Derecho, se pronunció en favor de la eutanasia a partir del momento en que a una persona se le diagnostica una enfermedad irreversible, aunque aclaró que en la discusión no se vale imponer un solo punto de vista. Al comentar la recién aprobada Ley de Voluntades Anticipadas en el Distrito Federal, Arnoldo Kraus, profesor de la Facultad de Medicina, señaló que en el país no hay un debate adecuado sobre este tema, pese a que un libre pensador tiene derecho a decidir sobre su vida. Para Ricardo Tapia, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular, la legislación sobre eutanasia pasiva aprobada en la capital es un primer paso para suspender el “encarnizamiento terapéutico” cuando la persona lo ha predispuesto así en un documento denominado de voluntades anticipadas. Controversia nacional La polémica sobre la legalización de la eutanasia –término derivado del griego eu (bien) y thánatos (muerte), con dos vertientes: la activa (que ocasiona una muerte indolora) y la pasiva (donde se deja de tratar el padecimiento)– se ha generado en todo el mundo, pero sólo Holanda y Bélgica han aprobado despenalizar la muerte asistida (2002). En el caso mexicano, el Código Penal Federal –en sus artículos 302 y 312– cataloga como homicida a todo aquel que prive de la vida a otro o, en su caso, lo induzca al suicidio. El primer paso en sentido opuesto lo dio la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando en diciembre de 2007 dictaminó en favor de la Ley de Voluntades Anticipadas. Arnoldo Kraus, también miembro del Colegio de Bioética, afirmó que esta disposición concede el derecho a quienes padecen una enfermedad en fase terminal a rechazar medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida. Entre las estipulaciones que consideró necesario reforzar, está el que con antelación una persona decida cómo será el final de sus días, cuando el caso lo amerite, por lo que sería necesaria la figura de un apoderado legal cuando el padecimiento rebase lo escrito. El académico de posgrado de la Facultad de Medicina sostuvo que al no haber una discusión adecuada sobre el particular en México, ésta debe fomentarse y promoverse. Se requiere que la gente tenga información del tema para que se genere un libre debate, porque cada quien tiene derecho a decidir, según el mal que le aqueja. Mientras algunas voces se manifiestan en favor de tratar la legalidad de la muerte asistida, la eutanasia es condenada por la religión, evadida por la sociedad y prohibida por la ética médica. Es un tema controvertido que demanda un fino aparato de justicia, con comités de ética que puedan ofrecer recomendaciones, puntualizó Paulette Dieterlen. La actual titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico se manifestó por aplicarla a partir del momento en que a una persona se le diagnostica una enfermedad irreversible y ya no tiene quién vea por ella o la asista, incluso si por su edad ya no conoce a nadie, no tiene familiares ni amigos o no se puede valer por sí misma. Tras insistir en que es un tema realmente complicado con terrenos movedizos, Dieterlen Struck admitió que en el país aún se carece de una cultura sobre él, donde se entremezclan intereses personales, económicos y de credo, y recomendó individualizar los casos. En ello coincidió con Carlos Rodríguez Manzanera, especialista en Filosofía del Derecho, quien está en favor de algún día tener el derecho de escoger entre abandonar este mundo de manera pacífica y tranquila, o quedarse a sufrir. Hay una ley para la eutanasia pasiva en la capital y un debate nacional en los ámbitos legislativo, político y social sobre esta medida, cuya tendencia mundial es que los humanos tendremos el derecho a morir dignamente, en ciertas condiciones, concluyó. Salgado, Ruth . La eutanasia, controversia que requiere libre debate , Gaceta UNAM, Número 4,049, 14 de febrero de 2008, P. 7. |

||

CELEBRACIONES POR EL AÑO INTERNACIONAL DE LA TIERRA Se desarrollarán tres proyectos: monitoreo, prevención y medidas para enfrentar los fenómenos naturales, cambio climático y megaciudades

En esta casa de estudios las actividades incluirán un amplio programa de divulgación científica y se desarrollarán tres grandes proyectos de investigación: monitoreo, prevención y medidas para hacer frente a los fenómenos naturales, cambio climático y megaciudades. En su intervención, Jaime Urrutia Fucugauchi, presidente del Comité Nacional para los festejos, explicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 2008 como Año Internacional del Planeta Tierra, con el objetivo y la esperanza de que los investigadores de geociencias contribuyan a la construcción de un mundo más seguro, sano y rico. A partir del 12 de febrero, participan por la Universidad académicos de los institutos de Geofísica, Geología, Ecología, Geografía, Biología y Ciencias del Mar y Limnología, así como de los centros de Ciencias de la Atmósfera, Geociencias, de Investigaciones en Ecosistemas y de Geografía Ambiental, entre otras entidades académicas. Entre los temas a desarrollar figuran: las implicaciones de las megaciudades, los desastres naturales, los estudios del planeta y la salud, los recursos minerales y energéticos, los océanos, el cambio climático, las ciencias básicas enfocadas al interior de la Tierra, la vida y la biodiversidad, así como las aguas subterráneas y los suelos. Uno de los proyectos consiste en la realización de un mapa geológico digital del mundo, informó Urrutia Fucugauchi. Además, durante el año se realizarán cerca de 130 talleres infantiles sobre Experimentos Simples para una Tierra Complicada, que buscan explicar la problemática del calentamiento global y las formas en que todos podemos contribuir a mejorar las condiciones del planeta. El rector José Narro Robles inauguró los festejos junto con Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF). Fueron acompañados por el secretario de Educación del gobierno capitalino, Axel Didricksson, y el divulgador científico José de la Herrán. Nuestra casa El programa de divulgación abarca la participación de diversos órganos públicos y privados para mejorar el conocimiento de las ciencias de la Tierra en todos los niveles, entre los que destacan los educativos. Con ello, la UNAM se suma a los esfuerzos emprendidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde toman parte geocientíficos de 116 países y distintas organizaciones científicas. Al dar la bienvenida, Julia Tagüeña, directora general de Divulgación de la Ciencia, informó que este festejo se efectuó simultáneamente en cinco instituciones y organismos de educación superior del país y en 64 naciones del mundo. Se celebra, dijo, a nuestra casa, la casa de todos, el planeta Tierra, un tema en el que los seres humanos deberíamos ponernos de acuerdo. Agregó que para respetar y cuidar el entorno es necesario entenderlo y transmitir el conocimiento a la sociedad mediante la educación. Informó que como parte de la celebración en Universum, especialistas nacionales y extranjeros darán conferencias, mesas redondas y diversas actividades académicas, así como concursos para niños, exposiciones, pláticas con alumnos de diferentes escuelas, que serán transmitidas por videoconferencias, con el propósito de llamar la atención sobre el potencial de las ciencias de la Tierra para el beneficio de la sociedad. Enfrentar el calentamiento global El festejo mundial –que arrancó el martes pasado en la sede de la UNESCO en París, Francia– se generó para enfrentar los efectos del calentamiento global, producido por el acelerado crecimiento poblacional, la sobreexplotación de los recursos minerales y energéticos, los altos índices de contaminación ambiental y el incremento del efecto invernadero. Luego de que Carlos Gay, director de Ciencias de la Atmósfera, se refirió al calentamiento global, José Valdés, titular del Instituto de Geofísica, subrayó que en los últimos años las autoridades se han mostrado más receptivas para hacerse corresponsables con los académicos de los problemas en materia de fenómenos naturales. Dijo que hay una mejor comprensión de los eventos vulcanológicos, mareográficos y sísmicos, así como sus posibilidades de afectación en el territorio nacional. Hay un mayor esfuerzo del gobierno y, de parte de la academia, la voluntad por contribuir al bienestar de la población. Luego, el rector Narro Robles afirmó que la Universidad tiene un compromiso y lo hará con las tareas que sabe realizar: la formación de mejores recursos humanos, la profundización de la investigación y la puesta del conocimiento, la experiencia y los temas académicos al servicio de las sociedades mexicana e internacional. Reafirmó el compromiso de esta casa de estudios en torno a la esperanza y expectativa en favor de la vida del planeta, por el beneficio de todos y, especialmente, de las generaciones futuras. Por su parte, Marcelo Ebrard manifestó su beneplácito por participar en la inauguración de los festejos del Año Internacional del Planeta Tierra en la UNAM, donde, dijo, siempre se ha destacado la labor de la difusión de la ciencia y el conocimiento del orbe. Con la celebración, resaltó, se hace un llamado urgente para tomar las medidas relacionadas con la supervivencia, la sustentabilidad de la Ciudad de México y, con ello, contribuir a la del planeta. Niños y jóvenes de primaria y secundaria lanzaron 450 globos biodegradables; cada uno representó 10 millones de años, y en conjunto los cuatro mil 500 millones de la Tierra. Chavarría, Rosa María . Celebraciones por el año internacional de la Tierra , Gaceta UNAM, Número 4,049, 14 de febrero de 2008, P. 8 y 9. |

||

DESNUTRIDA, 40 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN MEXICANA Tendencia a consumir más carbohidratos y azúcares; dan energía pero no tienen niveles importantes de proteína

Cuarenta por ciento de la población mexicana vive con desnutrición o algún grado de deterioro alimentario; de ella, 25 millones están en condiciones críticas, aseveró Felipe Torres Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas. Esto se relaciona con que en los últimos 40 años el poder adquisitivo de las familias decreció 70 por ciento y la canasta básica encareció hasta llegar a tres salarios mínimos, afirmó. Además, los productos que la integran han disminuido. Antes, señaló, se conformaba de carne, huevo, leche, granos, frutas y verduras; ahora tiene cada vez menos satisfactores, en su mayoría de baja calidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 13 millones 933 mil personas ganan de uno a dos salarios mínimos; es decir, 32.5 por ciento de la población económicamente activa, divididas de la siguiente forma: cinco millones 273 mil trabajadores perciben hasta un salario mínimo, y ocho millones 660 mil, hasta dos diarios. Una familia formada por cinco miembros debe disponer de tres salarios mínimos para adquirir la canasta básica actual, que incluso, dijo, ha debido reducir cantidades por el incremento de precios. El caso de la tortilla es ilustrativo: en 2007 el precio del producto se incrementó en más de 20 por ciento. Por lo menos la mitad de mexicanos está en riesgo alimentario por carencias en el ingreso, lo que genera subconsumo y niveles de desnutrición aguda. Aunque también hay peligros para la salud por una dieta empobrecida y desbalanceada con la proliferación de enfermedades que causan mayores gastos, aseguró. Junto con este fenómeno también empeoran los niveles educativos, de oportunidades y de bienestar de la colectividad, y se llega a situaciones paradójicas, como el que México ocupe uno de los primeros lugares de obesidad en el mundo. Ello está asociado con las condiciones de deterioro de la alimentación, indicó. Se ha tendido a ingerir más carbohidratos y azúcares, que dan energía, pero no tienen niveles de proteína importantes, lo que incide directamente en la acumulación de grasa en el cuerpo. La gente consume preferentemente tamales, atole, frijoles, tortillas y refrescos y algún componente adicional como arroz y productos refinados en panes industrializados. La población obesa se ha incrementado en el país, lo que ha ocasionado el repunte de enfermedades que antes no se consideraban problemas de salud pública en México, entre ellas la diabetes, recordó Torres. El costo de la atención a estas personas, en términos del presupuesto médico es considerable. Atender un diabético en los sistemas de salud resulta mucho más oneroso que contar con un programa de mejoramiento de las condiciones alimentarias, indicó. De acuerdo con los estudios realizados por el especialista sobre las dimensiones del problema, 40 por ciento de la población presenta algún grado de deterioro e inseguridad alimentaria o de desnutrición. Alrededor de 25 millones están en condiciones críticas, fundamentalmente en el sector rural. Ochenta por ciento de ese segmento está en franca penuria alimentaria; en contraparte, la población urbana la padece en 40 por ciento, añadió. El reto para la seguridad interna en este aspecto, visto como el acceso al consumo de producción agropecuaria, consiste en tomar medidas proteccionistas temporales y diferenciadas que frenen el embate de la apertura comercial sobre esquemas no competitivos, conseguir alimentos suficientes a bajo costo y garantizar el abasto, detalló. Para sostener una política de crecimiento es necesario un sector fuerte para apuntalar otros. Ahora hay fronteras abiertas, pero sin una agricultura fortalecida y con la ausencia de una política para enfrentar esta situación. No se puede ser competitivo porque no hay inversión en el campo ni en tecnología, tampoco gente que produzca porque se fomentó una política de abandono, explicó el economista. Sin embargo, el campo no puede ser sólo proveedor de alimentos básicos, sino también un espacio industrial que fomente el empleo y el ingreso, ayude a incrementar el consumo y mejore los niveles y condiciones alimentarias para elevar el desempeño intelectual y educativo, apuntó. Una proyección de las necesidades hacia 2020 señala que la población requeriría de por lo menos 25 por ciento más alimentos en la canasta básica. La meta no está en condiciones de cumplirse con el actual esquema: no por falta de tierras, infraestructura o soporte humano, sino por problemas de competitividad ante los costos y precios internacionales, y porque la política sectorial insiste en una estrategia exportadora que no compensa con divisas las necesidades internas de granos, oleaginosas, leche y carne, concluyó. Correa, Raúl . Desnutrida, 40 por ciento de la población mexicana , Gaceta UNAM, Número 4,049, 14 de febrero de 2008, P. 10. |

||

EL ENAMORAMIENTO, UN ESTADO DE DEMENCIA TEMPORAL Especialistas de Medicina, Psicología y Química hablan del tema El amor es, en términos neurológicos, un estado físicoquímico de demencia temporal que también acaba. Suele durar un máximo de cuatro años o hasta que aparece otro ser que despierta esa pasión romántica, y sólo pervive el apego o la compañía hacia una persona, aseguró Georgina Montemayor Flores, de la Facultad de Medicina. En el enamoramiento –añadió– se activan sustancias químicas en el cerebro que ocupan todas las neuronas y no se puede sino pensar en el ser amado. Por ello, también se le compara con un estado obsesivo compulsivo. Sin embargo, la experta subrayó que para hablar del tema es necesario diferenciar ese sentimiento del apego y el deseo sexual, que aunque se llega a sentir por muchos individuos, sólo se puede estar enamorado de una persona a la vez. En sus etapas iniciales la obsesión llega a ser tal que las personas dejan de ser productivas; de hecho, recordó, algunas de las grandes obras de arte nunca se crearon cuando los autores estaban apasionados, sino después, en el proceso del desamor. Hasta la gente más brillante, explicó, pierde la compostura cuando está enamorada, porque se activan las zonas que controlan emociones, como el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el giro cingulado y las partes del sistema límbico. La anatomista señaló que aunque estamos diseñados para ello, se entra y sale de ese estado porque el cerebro no podría resistir tanto desgaste si se mantuviera así todo el tiempo. Lo asombroso es que el encéfalo se acostumbra a las sustancias liberadas, por lo que, en su caso, está a la espera de que otra persona inicie este proceso. Este fenómeno le sucede a todos los humanos, apuntó. Sin embargo, al inicio del proceso, el momento de la atracción, actúa la primera capa de la corteza cerebral prefrontal, donde se toman las decisiones y se resuelve si se asume el riesgo o no. Si es contrario, la persona deberá utilizar todos los mecanismos necesarios para evadir ese atractivo, pero si decide comenzar el intercambio químico, se segregarán las sustancias que generan una adicción similar a la de las drogas, destacó. El amor romántico es tan fuerte como el impulso de ingerir alimentos o tener sed. Se puede controlar en las primeras etapas, pero una vez activado es imposible detenerlo, aunque es temporal, aclaró. Amor vs apego Existe un proceso natural por el que el cerebro se desenamora. Consiste en aumentar los niveles de oxitocina, la hormona del apego, incompatible con la pasión romántica, la que se convierte en el cariño familiar, describió Montemayor Flores. No se puede sentir una atracción desbordante y afecto al mismo tiempo, porque tienen estructuras cerebrales distintas; no así el deseo sexual, que se combina con ambas, refirió. El apego es una sensación cálida que se siente por cualquier persona, que no precisa ser de diferente sexo. Su contraparte es una vorágine, donde se está todo el tiempo exaltado, en la euforia más terrible o en la depresión más oscura, según sea la recompensa del objeto de la cuita. Ni siquiera el deseo sexual es tan fuerte, agregó. Otros especialistas como Manuel González Oscoy, catedrático de la Facultad de Psicología, resaltan el papel del apego frente a la pasión romántica, pues se le considera, en términos psicológicos, como el amor verdadero. La atracción química Para que todas estas circunstancias confluyan y se active la cascada del amor, es necesario un factor que las desencadene. Este aspecto es estudiado por algunos químicos como Roberto Cao Vázquez, de la Universidad de La Habana, Cuba, quien realiza una estancia sabática en el Instituto de Química. Según este especialista, dos personas se atraen por medio de la vista, el olfato, la voz y el tacto. De ellos el proceso que más se desconoce es el habla, por ser un aspecto más psíquico que físico. Cuando se observa a una persona puede ser atractiva o no por diversos factores, principalmente por criterios subjetivos. Sin embargo, existe una relación entre simetría y belleza, según la escuela del matemático griego Pitágoras, de acuerdo con la cual un rostro bello, por ejemplo, debe tener el lado izquierdo similar al derecho. Otro sentido es el olfato, que capta moléculas como las feromonas, que tienen diferentes tipos y funciones. El término significa transportar estímulos, y se ha estudiado en los animales, no así en los humanos, pues no somos seres esencialmente olfativos, según Ricardo Reyes Chilpa, del Instituto de Química. Sin embargo, Roberto Cao reveló que hay un órgano denominado vomeronasal, que capta las feromonas. Aunque su existencia se ha debatido por mucho tiempo, se ha comprobado por medio de experimentos que la nariz humana distingue la testosterona y los estrógenos. En ellos se observó que los hombres sólo podían distinguir la hormona femenina, mientras que las mujeres las masculinas y las propias, aunque las registraron en sitios diferentes del cerebro, lo que evidenció que ellas poseen un olfato más agudo. Por su parte, Montemayor aseveró que hay un mapa mental que poseen todos los individuos, en el que se basan para elegir a la pareja ideal. Por otra parte, Rozzana Sánchez Aragón, de Psicología y quien lleva más de 15 años estudiando en México y en el extranjero el fenómeno del amor, refirió una teoría sobre el ciclo o patrón acercamiento-alejamiento. Propone que primero somos extraños, luego conocidos y si prospera ese vínculo se convierte en amistad y luego en una relación romántica, expresó. A partir de ello, se generan expectativas, donde se cumplen las exigencias sociales, familiares y culturales, más todas las que se han soñado de manera individual. Entonces, dijo, se le idealiza. El desamor La peor experiencia que puede pasar el ser humano es el desamor, y entre más viejo, será peor ese sentimiento, indicó Georgina Montemayor, porque cuando se pasa por ese duelo se recuerdan todas las cosas que se han perdido en la vida. Como toda droga, afirmó, el amor tiene un precio. Por principio, se pierde la libertad y también se vuelve dependiente de otra persona. Por ello, debe recordarse que el desamor libera. Sofía Rivera Aragón, también de Psicología, quien ha dedicado 25 años de su vida a estudiar el lado negativo del amor, lo describe como obsesión o miedo. Señaló que sus consecuencias pueden ser aún más desastrosas. Casi todas las acepciones se abocan al lado positivo del amor; sin embargo, dos autores, Maquiavelo y Nietzsche, hablan de la parte oscura de este sentimiento. El primero dijo que “el amor sirve para disfrazar el poder, la riqueza y la fama”, y el alemán afirma que es “una trampa de la procreación, sólo es para perpetuar la especie”. Todo amor que no es correspondido trae problemas. El proceso de enamoramiento comienza bien, pero la cotidianidad y las dificultades ocasionan que se vuelva negativo, refirió. Correa, Raúl . El enamoramiento, un estado de demencia temporal , Gaceta UNAM, Número 4,049, 14 de febrero de 2008, P. 11. |

||

VIOLENCIA EN LA URBE, EN EL METRO BELLAS ARTES Mascarada versus caballete reúne pintura, escultura, acrílicos en aerosol y piezas tridimensionales

El artista plástico se inició en el graffiti hace 15 años, como una forma de diálogo con su comunidad; posteriormente experimentó con otros materiales y soportes que dieron como resultado pintura, obra tridimensional e instalación. El tema de la muestra son los rituales cotidianos y sus elementos. Las piezas exhibidas (pintura y escultura) son de trabajos anteriores: la primera serie de la exposición proviene de Martirios , cuyo asunto central es el sufrimiento desde el punto de vista religioso, basándose en la idea cristiana de que éste es un medio de purificación del espíritu. La siguiente, de Doméstico, donde trata al delito como parte de la estructura social contemporánea. Las piezas son realizadas con aerosol dorado y sangre del artista; hay dos cajas que contienen una serie de casquillos de bala que recolectó en las calles de la ciudad, así como grapas adquiridas en diversas tienditas clandestinas. De Martirios , las obras seleccionadas fueron hechas con acrílicos en aerosol, pasteles y grafito. También presenta dos que son tridimensionales. Heredia se interesa por los temas urbanos como la violencia y los actos cotidianos de la gente (ver tv, comer o el arreglo personal) para llevarlos al rango de rituales; también explora la forma en que las personas se relacionan. Al respecto, Felipe Ehrenberg, artista multidisciplinario, describe a Guillermo Heredia como un creador puente entre el arte y la comunidad, pues su trabajo se dirige a quienes viajan en el Metro o transitan por las calles de la ciudad. En este sentido, el artista experimental y bien conocido por ser un innovador profesional ( neólogo ) cuestiona la distancia entre las artes y el público, pues las generaciones recientes de artistas han perdido gradualmente la capacidad o interés para el diálogo. “Casi sin excepción, lo que en la actualidad crean los jóvenes es de naturaleza hermética y autorreferencial, plantean asuntos que poco o nada incumben al imaginario mexicano, quizá por sus contenidos, con toda probabilidad, por sus formas”. Por ende, continúa Ehrenberg, Heredia pertenece al caudal de las expresiones vivas, dinámicas y pulsantes del imaginario colectivo. También tiene gran capacidad para actualizarse, pues al saltar del ámbito citadino a los muros de la galería, da pasos cada vez más acertados para enlazar la sensibilidad cotidiana y las manifestaciones que surgen día con día en las artes contemporáneas. Guillermo Heredia estudió la licenciatura en Diseño Gráfico en el EDINBA; realizó sus primeros graffitis en 1985, posteriormente conoció a Felipe Ehrenberg, de quien fue su aprendiz. Entre sus exposiciones colectivas figuran: Arte 0 biombo 1 , cafetería EDUCAL sección cultural del Bosque de Chapultepec (2001); Segunda Bienal de los Ángeles, Puebla (2001); Tiempo es arte II , Casa de Cultura San Ángel, Distrito Federal (1999); Latino artist group , The lounge, Minneapolis (1999); Familismo , Intermedia Arts, Minneapolis; Wall to wall dialogue in public art , Intermedia, Arts, Minneapolis (1998). De manera individual ha expuesto: Miuta luta , Galería Grafitería, Sao Paulo (2006); Versus , Restaurante Agapi Mu, Distrito Federal (2003); Fayuca automática , La cúpula, DF (2000). Obtuvo mención honorífica en la Segunda Bienal de los Ángeles, Puebla (2001); primer lugar, en la Primera Jornada hip-hop, Distrito Federal (1995). Realizó las ilustraciones del libro Vagabundo , de Armando Vega Gil (2001); el mural para la instalación En la barbería no se llora , de Pepón Osorio Intermedia Arts, Minneapolis (1999). Mascarada versus caballete se exhibe hasta el domingo 30 de marzo en la estación Bellas Artes, línea 2 del Metro. Herrera, Martha . Violencia en la urbe, en el Metro Bellas Artes , Gaceta UNAM, Número 4,049, 14 de febrero de 2008, P. 13. |

||

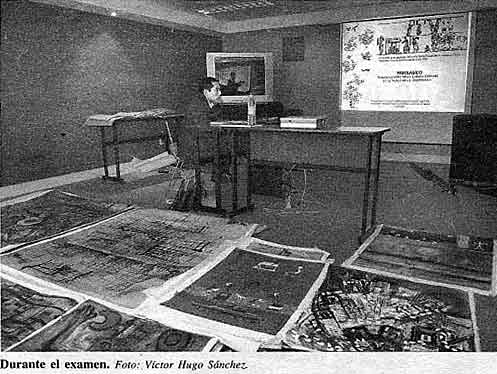

OBTIENE MAESTRÍA EL PRIMER BECARIO MAYA La calidad de su exposición y trabajo le mereció mención honorífica

Por la calidad de su exposición y la de su trabajo, obtuvo mención honorífica y la recomendación por parte de sus sinodales, de exponer el resultado pictórico de su tesis en la Academia de San Carlos. Su trabajo, que lleva por título “La batalla, mural prehispánico de Chichén Itzá. Variantes y variaciones pictóricas”, se refiere a una serie de obras plásticas que el estudiante hizo a partir de una pintura mural ubicada en esa ciudad maya. El texto escrito por el becario del Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC), consta de dos partes, cada una formada por dos capítulos. En la primera trata generalidades sobre la cultura maya y la pieza de estudio; la segunda contiene el trabajo particular de Pool Ojeda y el proceso que siguió en la realización de sus obras. La línea de estudio se ubica en el análisis de la cultura a partir de las manifestaciones visuales. La batalla , explicó el maestrante, se encuentra en el interior del Templo Superior de los Jaguares, en el muro suroeste. Mide 3.40 por 2.90 metros . La fecha de realización fue aproximadamente entre el 1000 y el 1260 después de Cristo. Sólo queda un fragmento restaurado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue elaborado con la técnica del fresco y es narrativa, “tal vez conmemora la conquista del norte de Yucatán por grupos toltecas”. El mural, agregó, se divide en tres partes: la superior representa una aldea saqueada por guerreros y gente huyendo; la central, de gran dinamismo, muestra propiamente el enfrentamiento bélico, y la inferior, lo que pueden ser las almas de los contendientes muertos en la batalla. Respecto a las obras que creó a partir de esa pieza –entre 40 y 30 pinturas sobre tela, unos mil 500 bocetos, además de las libretas con los ejercicios previos–, dijo que tienen en común la utilización de elementos como guerreros, chozas y árboles, a los que agregan televisiones o tanques con los mismos tonos que el referente prehispánico. “Empecé imitando, pero finalmente llegué a un empleo libre de los colores”, explicó en el examen profesional, donde participaron como miembros del jurado los académicos Juan Antonio Madrid Vargas, presidente; Pablo Estévez Kubli, secretario, y Arturo Miranda Videgaray, vocal, quien además fue su tutor. Primero fueron copias, después intentos y finalmente trabajos libres, añadió en su exposición, donde mostró algunas de las variaciones sobre tela que hizo en diversos soportes y materiales como discos compactos o boletos de camión. Su vida Pool Ojeda, mejor conocido en el medio artístico como Mashka (pseudónimo maya que significa “dos veces rey”), nació en Izamal, Yucatán, poblado erigido sobre 12 colinas que rompen la planicie del entorno y que todavía conserva los vestigios de su antiguo y enorme poderío, con cenotes de sacrificio ritual. Igual que él, sus abuelos paternos, maternos, padres y hermanos, son hablantes de las lenguas maya y español. Los estudios hasta la preparatoria los realizó en su pueblo natal. Como pasatiempo dibujaba y pintaba. De hecho, no sabe bien cómo se interesó en el arte. En su familia nadie se dedica a esa actividad. Además de pintar, toca la guitarra, la armónica y los teclados. Una vez que concluyó la educación media, esperó un tiempo para seguir con la licenciatura. Hasta 1998 decidió dedicarse profesionalmente al arte y emigró a la Ciudad de México a estudiar Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y, posteriormente, la maestría en la Academia de San Carlos. De 12 hermanos, es el único que ha cursado una carrera universitaria. De ellos, narró, algunos emigraron. “Se fueron a trabajar a Cancún y Playa del Carmen; dos son artesanos”. Tras vivir una década en el Distrito Federal, señaló, en ocasiones se siente “extranjero en su tierra”. Sobre su trabajo artístico, la gente de su comunidad no lo entiende. Conservan la idea de que la pintura debe ser “hiperrealista, figurativa, casi fotográfica”. En 2006 ganó el primer lugar del concurso de la revista Punto de partida , en la categoría de Gráfica, con la serie Mi sombra, y ha realizado trabajo comunitario en Chiapas, con la elaboración de folletos didácticos. “Me siento agradecido con la Universidad”, afirmó, “porque gracias a sus profesores y bibliotecas aprendí mucho”, además de que recibió su apoyo al ingresar al programa de becas. Herrera, Pía . Obtiene maestría el primer becario maya , Gaceta UNAM, Número 4,050, 18 de febrero de 2008, P. 4. |

||

DESARROLLAN ALUMNOS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS EN MORELOS Se podría cambiar el panorama de dos mil 500 municipios en México

El programa fue diseñado por 45 prestadores de servicio social para el municipio de Temoac. De acuerdo con las circunstancias prevalecientes ahí, se plantearon los elementos necesarios para mejorar la producción de amaranto, que podría convertir al ayuntamiento en el principal productor de la semilla en el ámbito nacional. Los estudiantes detectaron que las formas actuales de recolección explican una pérdida de casi un tercio de la producción total. Roberto Espriú Sen, profesor de Ingeniería, informó que los universitarios realizaron talleres productivos para las escuelas, con el propósito de auxiliar a las comunidades, y desarrollaron un proyecto para reutilizar la lluvia, entre otros, destacó. Actualmente se trabaja en la búsqueda de financiamientos locales, nacionales e internacionales para la consecución de los planes de desarrollo regional, refirió. La importancia del servicio social Roberto Espriú afirmó que los alumnos de servicio social podrían ayudar a cambiar el panorama de los dos mil 500 municipios de México que, por diversas razones, no han avanzado en forma adecuada. Esta estrategia consiste en aprovechar todos los recursos para acelerar el crecimiento, que debe partir del municipio a las siguientes esferas y no al revés, mencionó. La involución se debe principalmente a dos factores: la emigración hacia EUA y el desinterés gubernamental hacia estas comunidades. Por esta razón, dijo, es necesario que se involucren las universidades. El especialista, quien realizó estudios en Polonia y Holanda –becado por la UNAM–, integró desde 1980 un modelo para hacer análisis regional, materia en la que hay un vacío en el país y muchos vicios que se deben revertir, señaló. La forma más idónea para realizarlo fue el servicio social, mediante el que los alumnos se introducen a la metodología de la planeación para acudir a la comunidad de una manera normada y sistemática. Para Espriú Sen es de suma importancia la participación de estos prestadores, pues con ello retribuyen todo lo recibido en su educación universitaria, concluyó. Carrillo, Ismael . Desarrollan alumnos estrategias económicas en Morelos , Gaceta UNAM, Número 4,050, 18 de febrero de 2008, P. 5. |

||

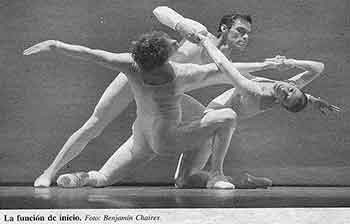

EL TALLER COREOGRÁFICO, UNA TRADICIÓN DE 37 AÑOS Abrió en Arquitectura la Temporada 79, correspondiente al primer semestre de 2008

En ese contexto, el Taller Coreográfico de la UNAM, fundado por Gloria Contreras hace 37 años, es ya una tradición que se presenta con un mínimo de dos ciclos anuales en dos recintos de Ciudad Universitaria: el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, donde la entrada es gratuita, y en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, cuyas funciones dominicales tienen un precio accesible. La coreógrafa Contreras acaba de abrir la Temporada 79, correspondiente al primer semestre de 2008, en Arquitectura, donde todos los viernes –hasta el 4 de julio–, se apreciará parte del repertorio que ha logrado montar en más de tres décadas, además del estreno mundial de Fugacidad, de Fréderick Chopin. Funciones ininterrumpidas Las funciones son ininterrumpidas con cambio de programa cada semana. En la de bienvenida se programó Rapsodia en azul, de George Gershwin, a la que le siguió la Balada mexicana, de Manuel M. Ponce; posteriormente se presentaron el Concierto para piano y alientos, de Igor Stravinsky; Fugacidad, de Chopin; Amargura, de Manuel M. Ponce, y Ofrenda, de Johann Sebastian Bach. El taller ha logrado construir en estos años un repertorio original y tener un público propio. Sus bailarines, a través de formas y movimientos corporales estilizados, así como de vestuarios de diversos colores y coreografías originales, atraen desde el primer momento la atención de los asistentes, quienes en Ciudad Universitaria tienen la posibilidad de presenciar un espectáculo de calidad artística y de talla internacional. Para Gloria Contreras, en la compañía se estimula la coexistencia de diferentes estilos, pues se considera que la versatilidad ayuda a desarrollar a los bailarines, interesar a distintos públicos e invitar a la creatividad. Olvera, Leticia . El Taller Coreográfico, una tradición de 37 años , Gaceta UNAM, Número 4,050, 18 de febrero de 2008, P. 18. |

||

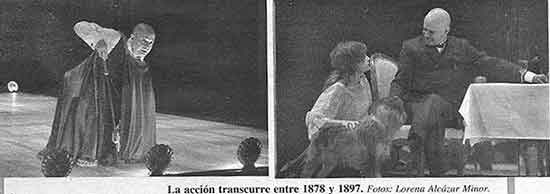

EL HOMBRE QUE FUE DRÁCULA REGRESA A LA UNAM Se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón hasta el 9 de marzo

En la puesta en escena, la acción transcurre entre 1878 y 1897, en Londres, específicamente en el mítico Teatro Lyceum, donde se fraguaron muchas creaciones del autor irlandés Bram Stoker. Corre 1878 y el joven crítico teatral Bram Stoker abandona su natal Irlanda y se instala cómodamente en la cosmopolita capital inglesa para comenzar en un nuevo empleo. Esta aparente prosperidad es empañada por hechos terribles: el dominio que ejerce sobre él su empleador, y peor aún la infidelidad de su esposa. Ante esta situación, Stoker comienza a reunir los elementos que le llevarán a escribir Drácula , su libro más exitoso, que le otorgó la inmortalidad. Un relato sobre Bram Stoker Éste es el probable relato de cómo Stoker concibió uno de los libros más inquietantes del siglo XIX, una alegoría oscura donde se funde la realidad y la ficción, y que ha rebasado la etiqueta de novela de terror para convertirse en un clásico de la literatura universal. En su drama, se reencontrará con el niño enfermo que fue hasta los siete años, ése que presenciaba maravillado las noches de tormenta postrado en su cama, gozando de las historias de fantasmas que su madre le narraba para ir a dormir. Demostrará su afecto y lealtad a un hombre terrible que era el espejo de sus aspiraciones. Obtendrá la amistad de un profesor extranjero que le introducirá en los misterios del vampirismo. Experimentará el dolor y la frustración del amor conyugal que nunca fue auténtico, sobre todo descubrirá que incluso en los momentos más difíciles, la vocación del escritor, la magia y la fantasía son formas de exorcizar los demonios personales. El elenco artístico por orden de aparición lo conforman: Nicolás Núñez, Luis Miguel Lombana, Elena de Haro, Priscilla Pomeroy, Guillermo Henry y Antonio Monroi. Los creativos que participan en esta puesta en escena son: Eduardo Ruiz Saviñón, diseño de audio; Ana Luisa Campos, asistente de dirección; Sergio Villegas, escenografía e iluminación; Nuria Marroquín, vestuario; Armando Matturano, grabación de audio; Marisol Ayala, Martha Benítez, Abraham Feria, asistentes; Mario Álvarez, Gonzalo Torres y Alberto Orozco, realización de escenografía; Emigdio Fernández, Matilde Román, realización de vestuario; Diana León y Gerardo Ángeles, asistentes de escenografía e iluminación. La admisión a El hombre que fue Drácula es de cien pesos con descuento de 50 por ciento a alumnos y trabajadores de la UNAM y a miembros del Inapam. No habrá función el 8 de marzo. De la O, Delia . El hombre que fue Drácula regresa a la UNAM , Gaceta UNAM, Número 4,050, 18 de febrero de 2008, P. 19. |

||

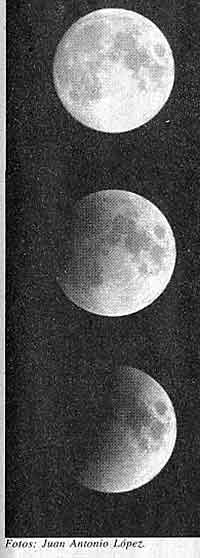

FESTIVAL PARA OBSERVAR EL ECLIPSE LUNAR EN EL ZÓCALO Más de 200 astrónomos compartieron la experiencia con niños, jóvenes y adultos

Fue un acto masivo en la Plaza de la Constitución, donde se hicieron largas filas para apreciar el espectáculo de tonos rojizos de la Luna en los cien telescopios de 20 diferentes tipos que se distribuyeron en cuatro secciones en todo el Zócalo. El fenómeno natural inició a las 19:42 horas y finalizó alrededor de las 23. Los observadores astronómicos también tuvieron la oportunidad de ver al detalle el cielo y el planeta Saturno. Sorprendidos y maravillados, los asistentes disfrutaron el fenómeno del que no podrá presenciarse otro similar hasta el 20 de diciembre de 2010. Debido a que el eclipse total de Luna duró 50 minutos, cada persona pudo mirarlo a través del telescopio durante un minuto. Sin embargo, durante seis horas hubo diversas actividades relacionadas con esta fiesta astronómica. El eclipse total de Luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite sin permitir que éste se ilumine. Este fenómeno natural resultó de suma importancia dado que desde hace décadas los capitalinos ya no gozan de la experiencia de observar estrellas, constelaciones, planetas y nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Ciudad de México perdió su cielo oscuro a causa de la contaminación lumínica que produce el alumbrado público y publicitario. Por eso, hoy en día el Observatorio Astronómico Nacional tiene su sede en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. El antecedente directo de este observatorio se remonta a su fundación en el año de 1878, en el Castillo de Chapultepec. A partir de entonces, ha tenido varias sedes, cada vez más alejadas del Distrito Federal, para cumplir con su objetivo de observar el universo. El evento de anoche fue una buena oportunidad para compartir, de manera directa, el carácter sorprendente de los fenómenos naturales y astronómicos, y crear conciencia sobre los efectos de la contaminación lumínica y de las partículas sólidas. El propósito de la instalación de telescopios fue impulsar la tradición astronómica y la ciencia, además de promover el pensamiento crítico entre la población por medio de la experiencia directa. Asimismo, el eclipse contribuyó a consolidar las relaciones de colaboración con la ciudadanía, los gobiernos locales y las instituciones dedicadas a la astronomía y a la ciencia en general, como parte de las diversas actividades que se efectuarán para festejar el Año Internacional de la Astronomía, a celebrarse en 2009, y que conmemora la primera observación telescópica del cielo por Galileo Galilei hace 400 años. La observación del eclipse lunar fue amenizada con música, exposiciones, conferencias, videos, juegos para niños y módulos de información sobre las instituciones y sociedades que se dedican a esta disciplina en México. También se instalaron carpas informativas y pantallas gigantes, donde se transmitieron imágenes en vivo captadas por los telescopios de los observatorios Astronómico Nacional en San Pedro Mártir y de Tonanzintla, Puebla, de la UNAM, así como el de la Universidad de Sonora, ubicado en Hermosillo. En medio de la algarabía, llegaron al Zócalo el rector José Narro Robles y Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno capitalino, después de inaugurar la XXIX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a contemplar el fenómeno natural a través de uno de los telescopios. Les acompañaron el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa Rivera, y la directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, Esther Orozco. El acto fue organizado por la UNAM, a través del Instituto de Astronomía y el Museo de Ciencias Universum; el Gobierno del Distrito Federal; los institutos de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y Politécnico Nacional, así como la embajada de Francia, entre otras instituciones, museos y sociedades de astrónomos. El eclipse fue observado en varias ciudades del país, como Ensenada, Morelia y Monterrey, donde otros expertos en la materia compartieron con el público sus telescopios en eventos paralelos. También se apreció en toda América. La fiesta astronómica comenzó a las 18:15 horas cuando Julieta Fierro impartió la conferencia magistral ...Y sin Embargo se Mueve; casi 20 minutos después –a las 18:34 con 54 segundos– inició el eclipse penumbral. El momento inaugural fue a las 20 horas. Participaron también el Coro Estudiantil Universitario y se ofrecieron los conciertos de audioflot y de Susana Harp. A las 23:09 horas con seis segundos concluyó el eclipse umbral. Más tarde, a la medianoche se encendieron las luces del Zócalo y a las 0:17 con 12 segundos terminó el eclipse penumbral. En la conferencia y a la vez espectáculo musical y dancístico Galileo, que ofreció Julieta Fierro, acompañada del grupo Fase Danza, del Seminario del Taller Coreográfico de la UNAM, explicó que el científico italiano se dio cuenta de que la Tierra no es plana ni está inmóvil en el centro del universo, sino que es uno de varios planetas que se trasladan en torno del Sol. Al mismo tiempo que se ofrecía la conferencia, las bailarinas, Las Mamberas de Minerva –donde participa la divulgadora–, mostraron con movimientos corporales y diferentes péndulos que el periodo de oscilación de estos instrumentos sólo depende de la longitud. También mostraron la caída de los cuerpos, la cual ocurre a la misma velocidad, independientemente del elemento del que esté elaborado. De manera simultánea, en la explanada del Museo de las Ciencias Universum se contempló el eclipse para celebrar su presencia. El maestro Héctor Domínguez dictó la conferencia La Vida de Galileo Galilei. Igualmente, en la Preparatoria 5 en el radioobservatorio de ese plantel, se proyectó el eclipse en una pantalla gigante. Chavarría, Rosa María . Festival para observar el eclipse lunar en el Zócalo , Gaceta UNAM, Número 4,051, 21 de febrero de 2008, P. 4. |

||

HAY FÉRREOS TABÚES SEXUALES ENTRE LOS JÓVENES MEXICANOS Se ha avanzado en lo que se sabe sobre el condón; sin embargo, se le ve como símbolo de libertinaje

De acuerdo con un estudio sobre salud reproductiva realizado entre 15 mil 488 alumnos –entre 13 y 19 años de edad– de escuelas públicas en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Puebla, considerados de alta o muy alta marginación, las mujeres están convencidas de que deben ser pasivas sexualmente y no tener deseos, por lo que muchas veces no se atreven a pedirle al varón la protección necesaria para no contraer enfermedades o quedar embarazadas. Además –según los resultados de la investigación que duró alrededor de dos años y contó con el apoyo de instituciones de cada estado para realizarlo– sobre todo en los sectores pobres, las mujeres se valoran sólo como madres y esposas. Hay también un alto porcentaje de embarazos en adolescentes, el cual representa 14 por ciento de los nacimientos totales, cifra que no ha disminuido en la última década. Dicho fenómeno, agregó Catherine Menkes, también del CRIM, es un problema complejo relacionado en gran parte con las condiciones sociales y económicas de las mujeres y se da primordialmente en los estratos bajos. Por otra parte, ha crecido entre ellos el número de casos de infecciones de trasmisión sexual, las cuales desarrollan cuando son adultos jóvenes, pero contrajeron durante la adolescencia. Otro dato más es que sólo 33 por ciento de las mujeres usaron un método anticonceptivo en la primera relación sexual. En México, aseguró, entre los jóvenes hay férreos tabúes sexuales y de género, pues 80 por ciento piensa que se debe casar por la iglesia, con lo que se demuestra que siguen siendo conservadores. Sobre si las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio, también 80 por ciento respondió que sí; este pensamiento se refuerza de generación en generación al pasar de madres a hijas, debido a que sienten que serán reconocidas socialmente, así como protegidas y respetadas, agregó. Cada familia puede tener la moral que quiera, afirmó Catherine Menkes, y es importante respetar cualquiera que sea, pero debe tenerse conciencia de que entre más sepan los adolescentes sobre educación sexual mejor se van a proteger. Otros resultados revelan que 21 por ciento de los hombres de 13 a 19 años dijo que había tenido relaciones sexuales, así como 5.5 por ciento de las mujeres de esas edades. De 13 a 14 años, 9.8 por ciento de los hombres ya había tenido coitos y 2.9 de las mujeres. De 17 a 19 años, 46.4 por ciento de los hombres había iniciado su vida sexual y 15 por ciento de las mujeres también. Catherine Menkes resaltó que es importante estudiar la salud reproductiva de los jóvenes, porque este sector se ha duplicado en los últimos 30 años. También hallaron que hay mucha confusión sobre ciertos métodos y su función de prevención. Si bien 90 por ciento de los jóvenes había oído hablar del sida, y ese mismo porcentaje sabía que el condón previene esa enfermedad, 50 por ciento también creía que los óvulos evitan infecciones de transmisión sexual, concluyó. Herrera, Pía . Hay férreos tabúes sexuales entre los jóvenes mexicanos , Gaceta UNAM, Número 4,051, 21 de febrero de 2008, P. 6. |

||

SALTA LA LIEBRE, FOTOGRAFÍA, DIBUJO Y PINTURA EN CASA DEL LAGO Participan seis artistas con imágenes que reflejan situaciones extremas

A partir de imágenes que reflejan situaciones extremas, Casa del Lago Juan José Arreola exhibe la muestra Salta la liebre , una colectiva que expone dibujos, fotografías y pinturas de seis creadores. Se trata de artistas disímiles entre sí en cuanto a los soportes y el lenguaje formal que utilizan, aunque su obra refleja una clara búsqueda estética que los acerca. De acuerdo con el concepto kantiano de belleza, las imágenes de todos ellos provocan a la emoción, al intelecto y a la imaginación, independientemente de su significado o propósito. De acuerdo con la curadora Itzel Vargas, Salta la liebre se aparta del modo preponderante de representación amarillista para ceder paso a prácticas artísticas vinculadas con la noción de accidente, y, sobre todo, con la compleja condición del ser humano y la conciencia de su propia mortalidad. La muestra, afirma, hace alusión a un destino común e inevitable entre los hombres, donde lo impredecible detona todo tipo de reacciones: angustia, miedo, morbo o desconcierto. Se compone de pinturas y fotografías de diferentes formatos, desde acuarelas de gran tamaño hasta imágenes diminutas que captan el momento de algún caos, ya sea el derrumbe de un edificio en los sismos de 1985 o el intento por sacar un automóvil sumergido en una laguna, en 1946. Los artistas Antonio Caballero (México, 1940) trabajó como fotógrafo de deportes para la agencia internacional News Services y publicó en La Hora de México, La Calle, Crónica, Mañana, Revista de América, Revista de Revistas y Jueves de Excélsior . Ha realizado por lo menos 500 novelas gráficas, en las que trabajó como productor, adaptador, director y fotógrafo. Actualmente se dedica a la fotografía científica en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM. Marco Antonio Cruz (Puebla, 1957) aprendió pintura en la Escuela Popular de Arte AUP. Fotógrafo desde 1978, es fundador del diario La Jornada y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue finalista para el Premio Nuevo Periodismo CEMEX-FNPI, con el ensayo Ciegos en Cartagena (2001). Recibió el galardón único otorgado en el VII Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, con el reportaje fotográfico Ensayos ciegos , de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara (1998). Oscar Cueto (México, 1976) estudió Diseño Gráfico en la UNAM. Entre sus exposiciones individuales destacan Too much stress , en la Walter Maciel Gallery (Los Ángeles, 2006); No soy un monstruo , en la Galería Nina Menocal (México, 2006); Incertidumbres , en la Casa de Cultura Azcapotzalco, (Distrito Federal, 2000), y Amor de fin de siglo , en la Capilla Británica (DF, 1998). Ha sido reconocido con una Mención Honorífica en la Primera Bienal Gironella (2005) y con el Premio Nacional de Arte Joven, en Pintura (2004). Anette Kuhn (Wurzburgo, Alemania, 1964) cuenta con especializaciones en Gráfica y en Escultura en la Academia Estatal de Artes Plásticas de Stuttgart, Alemania (1987 y 1990), y con talleres diversos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Enrique Metinides (México, 1934) se ha desempeñado como fotógrafo para varios periódicos y revistas. Entre sus exposiciones destacan La muerte sin fin (León, Guanajuato, 2007); Historias gráficas, celda contemporánea , en la Universidad del Claustro de Sor Juana (México, 2006); Blum & Poe (Los Ángeles, Californa, 2006); Enrique Metinides: glorious accident (Kunsthale, Rótterdam, 2004), y The photographer´s gallery (Londres, Inglaterra, 2003). Omar Rodríguez-Graham (México, 1978) cursó la licenciatura en Artes Plásticas en la Drew University (2002); tiene estudios en la Temple University de Roma (2004) y una maestría de Artes Plásticas en Pintura, en la Tyler School of Art (2005). En su trabajo individual destaca una exhibición en la Temple Gallery (Filadelfia, Pensilvania, 2005). Ha sido reconocido con la Beca para Jóvenes Creadores del Fonca 2006- 2007 y con el Premio Stanley Prescott Hooper Memorial (Madison, Wisconsin, 2002). La exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo. La entrada es libre. Granados, Humberto . Salta la liebre, fotografía, dibujo y pintura en Casa del Lago , Gaceta UNAM, Número 4,051, 21 de febrero de 2008, P. 13. |

||

EL MERCADO DE MEDICAMENTOS GI CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL DE PATENTE El precio de los fármacos de marca es entre 40 y 70 por ciento más caro que los genéricos

En ello coincidieron Juan Manuel Rodríguez, del Departamento de Farmacia de la Facultad de Química, y Helgi Jung, profesora de la misma entidad. Los especialistas explicaron que las medicinas patentadas están protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, que le da al descubridor de la molécula el derecho de explotarla de manera exclusiva por un periodo de 20 años. Después de ese tiempo, cualquier empresa puede comercializar ese mismo principio activo, del que se derivan los genéricos, que pueden ser intercambiable o similares. Estos últimos carecen hasta la fecha de pruebas de intercambiabilidad. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Genéricos Intercambiables (AMEGI), los GI son equivalentes a un medicamento de patente por su dosificación, seguridad, potencia, efecto en el organismo, calidad y tiempo que permanece en la sangre. Llevan en el envase la denominación del principio activo que contienen y además ostentan su símbolo en el envase. Hoy día, de acuerdo con el Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, existen más de cinco mil 700 de los mismos, aunque la lista es actualizada constantemente. En el país, el mercado de estos productos crece mucho más rápido que el de patente. Informes de la asociación referida indican que en 2006 los de marca perdieron presencia 0.5 por ciento en términos de unidades, mientras que los genéricos se incrementaron 26 por ciento, y en valores, los patentados aumentaron 13 por ciento en tanto que los GI lo hicieron 19 puntos porcentuales. La AMEGI ha proyectado que para 2010 los genéricos podrían representar entre 7.5 y 10 por ciento del comercio de medicamentos en el país. Aquí hay unas 120 empresas productoras de genéricos. La gran mayoría de capital nacional, aunque también están las grandes farmacéuticas generadoras de medicinas patentadas. La diferencia de precios entre un medicamento de patente y un genérico va de 40 a 60 por ciento o a veces hasta 70 por ciento más barato en el segundo caso. El precio promedio por unidad al que se paga un fármaco de marca es de 350 pesos frente al costo promedio de un GI que es de 16, puntualiza la asociación. Similares Entre los genéricos están además los comúnmente conocidos en México como similares, puntualizó Helgi Jung. Son aquellos que se comercializan, ostentan un nombre comercial y no han sido sometidos a pruebas de intercambiabilidad. Esos últimos, apuntó, también están registrados ante la Secretaría de Salud (SS), porque cumplen con las pruebas de control de calidad que esa dependencia solicita. Juan Manuel Rodríguez, coordinador de la Sección Farmacéutica de la Facultad de Química, recordó que en 1998 la Secretaría de Salud emitió la norma que definió los criterios y requisitos que deben cumplir los genéricos intercambiables. En el transcurso de los años, su situación se ha modificado. De hecho, a partir del año pasado, en la Ley General de Salud se especifica que para ser registrados o renovar su registro los nuevos medicamentos y los existentes deberán contar con pruebas de intercambiabilidad. La reforma al Reglamento de Insumos para la Salud, publicada el 2 de enero de 2008, fija de plazo 2010 para conseguir ese requisito. Por tanto, a partir de ese momento ya no habría similares, simplemente serán genéricos, como sucede en todo el mundo. Terceros autorizados La NOM 177 emitida por el sector salud establece las pruebas de intercambiabilidad y cómo deben realizarse esos estudios, qué requisitos deben tener los laboratorios para efectuarlos, a los que se denomina terceros autorizados; la UNAM lo es a través de la Facultad de Química, aclaró Rodríguez. En 1998, recordó, apareció la convocatoria para los interesados en cumplir con las evaluaciones requeridas. Desde entonces, dicha facultad ha participado con la Secretaría de Salud y con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que hasta hoy registra a 30 terceros autorizados. Esta actividad, sostuvo, ha permitido formar recursos humanos orientados al servicio y la evaluación. A la fecha, en dicha instancia académica se han analizado uno o dos medicamentos por año, ya que no está orientada exclusivamente a esta actividad. Jung añadió que en el último año Química apoyó a la Unidad Analítica de Estudios de Bioequivalencia con recursos de alta tecnología e instalaciones para efectuar las pruebas de intercambiabilidad. Por tanto, concluyó Rodríguez, en un futuro podrán realizarse un número mayor de estudios. Herrera, Pía . El mercado de medicamentos GI crece más rápido que el de patente , Gaceta UNAM, Número 4,051, 21 de febrero de 2008, P. 8. |

||

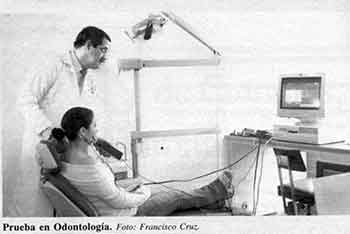

CREAN APARATO PARA MEDIR ALTERACIÓN DE LOS MÚSCULOS DE LA MASTICACIÓN Es el primero en su tipo en el mundo; fue patentado por la UNAM

Gracias al innovador instrumento, denominado Reflexímetro Computarizado para Consultorio Dental, patentado por la UNAM, es posible conocer a fondo, mediante un registro gráfico y valores numéricos, la actividad muscular en esa zona del cuerpo, así como el funcionamiento de la articulación temporomandibular, ubicada entre el hueso temporal y la mandíbula, explicó. Además de ser compacto y sencillo, el reflexímetro tiene la ventaja de poderse aplicar en todas las especialidades odontológicas (ortodoncia, endodoncia, prótesis y dentaduras completas, entre otros) y en cualquier etapa del tratamiento para hacer una evaluación integral. El experto resaltó la importancia de una apropiada masticación para triturar adecuadamente los alimentos, evitar que el estómago trabaje más de lo debido y una mala digestión. La mordida desequilibrada y la hiperactividad muscular de la mandíbula y sus respectivos músculos provocan dolor delante de la oreja y el problema es más frecuente en mujeres en una proporción de tres a uno sobre los varones, detalló Fernando Ángeles. Por lo anterior, su equipo de trabajo se dedicó a diseñar un sistema que permitiera monitorear la hiperactividad muscular. Para ello requirió el apoyo de físicos, biólogos, médicos e ingenieros, y de instancias como la Facultad de Ciencias, donde los respaldaron para conocer qué sucede con los músculos de los pacientes. Así nació el reflexímetro. Anteriormente se usaban para ello sistemas donde se observaba el llamado periodo de silencio electromiográfico, registrado al aplicar un estímulo en el mentón del afectado. Si se presentaba una pausa significaba que había un problema en los músculos y la articulación, dijo. De esta manera, los especialistas dependían de una respuesta subjetiva, al tener que preguntarle al sujeto cómo se sentía o qué tanto le dolía, y sólo la experiencia clínica ayudaba a los especialistas a determinar su grado de afectación, explicó. De ahí la importancia de contar con un método gráfico que indicara mediante valores numéricos la situación de cada persona. Después de más de una década de investigación y de la obtención de diferentes prototipos –al principio analógicos–, hoy se cuenta con un equipo digitalizado y de tamaño reducido, consistente en una pequeña computadora o caja que contiene un software creado por los universitarios, capaz de procesar las señales que se reciben del paciente –con ayuda de electrodos– mientras mastica, y que pueden observarse en un monitor. En la máquina se tiene un registro personalizado. El sistema acumula las señales, las filtra, rectifica y posibilita la graficación con ayuda de operaciones matemáticas, abundó Ángeles Medina. Como en el caso de los análisis sanguíneos, los resultados pueden estar dentro o fuera de los rangos normales, aunque en este caso se trata del comportamiento de los músculos. El aparato indica cómo se encuentran los reflejos. Cuando se muerde una pequeña piedra, de inmediato se abre la boca; eso se llama reflejo de protección, que todos tenemos, aunque no todos respondemos igual ante ese estímulo, expuso; cuando hay problemas en la articulación temporomandibular las personas se tardan más en reaccionar. También indica cómo trabajan los lados, el derecho contra el izquierdo, qué tan equilibrado está el trabajo de masticación, porque muchas personas tienen un patrón de una sola parte. “La meta es que los dentistas cuenten con esta herramienta en sus consultorios. Lo mismo puede funcionar en una computadora de escritorio que en una portátil. Este desarrollo está patentado por la UNAM y se puede hacer una transferencia de tecnología a alguna empresa interesada en comercializarla”, indicó. En tanto eso ocurre –los aparatos podrían venderse en tres o cuatro mil pesos–, la gente puede acudir a la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología para conocer en 15 ó 20 minutos el estado funcional de sus músculos masticatorios y articulación, puntualizó. Esta innovación, dada a conocer en revistas arbitradas nacionales y extranjeras, así como en congresos internacionales, con buena aceptación por parte de la comunidad de expertos, ha contado con el financiamiento del Conacyt. Ahora la meta es mejorarla hasta obtener un instrumento pequeño, que incluso se pueda llevar en el bolsillo, y trasladarlo a cualquier lugar, finalizó Medina. Romero, Laura . Crean aparato para medir alteración de los músculos de la masticación , Gaceta UNAM, Número 4,052, 25 de febrero de 2008, P. 6. |

||

PUDO HABER INTERCAMBIO DE VIDA ENTRE MARTE Y LA TIERRA Para sustentar esta teoría, Rafael Navarro estudia los estromatolitos, comunes en la Tierra hace tres mil 500 millones de años